評価: 4

Google Pixel 7aを購入しました。

比較的安価ながらも多機能

Google Pixel 7aはGoogle Tensor G2を搭載しています。

最上位モデルであるPixel 7 Proと同じSoC、といえば聞こえは良いのですがTensor G2自体の性能が大して良くないので、あくまでもミドルレンジの性能であることは考慮しておかないといけません。

性能が低いだけならまだしも電力効率も悪いため、普段使いのバッテリー持ちに悪影響があり「一般人には十分」と言うには物足りません。

性能よりもソフトウェアで利便性を向上する方針で、Google One VPNが無料で使えたり、写真から不要なものを半自動で消してくれる消しゴムマジックやリアルタイム翻訳などが使えたりします。

グローバル市場をベースに考えるとコストと性能のバランスは他社に負けるものの、Snapdragon 695のスマホが7万円で販売されている日本市場に限っていえばコスパは良いほうだと言えます。

このレビューはTQ2B.230505.005.A1で行っています。

- 945nitsの明るいディスプレイ

- USB 3.2 Gen 2ポートで高速なデータ転送

- 普段使いに便利な機能を多数搭載

- FeliCa・おサイフケータイ対応

- eSIM対応

- IP67防水防塵

- コンパクトな割に重たい

- 電力効率が悪い (バッテリー持ちに影響)

- ゲームには不向き

- 指紋認証に失敗しやすい

- タップして起動が誤反応しやすい

- 映像出力には非対応

| Google Pixel 7a (G82U8 Lynx) | |

|---|---|

| OS | Android 13 |

| RAM | 8GB LPDDR5 |

| ストレージ | 128GB UFS 3.1 |

| SoC | Google Tensor G2 (GS201) |

| ディスプレイ | 6.1インチ FHD+ 2400 x 1080 アスペクト比 20:9 90Hzリフレッシュレート OLED |

| サイズ | 152 × 72.9 × 9.0mm |

| 重さ | 193.5g |

| SIM | nano SIM + eSIM |

| リアカメラ | 64MP (OIS) + 13MP (超広角) |

| フロントカメラ | 13MP |

| バッテリー | 4,385mAh |

| USB端子 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |

| バンド | GSM / EDGE: 850、900、1,800、1,900 MHz UMTS / HSPA+ / HSDPA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 5G Sub-615: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 |

目次

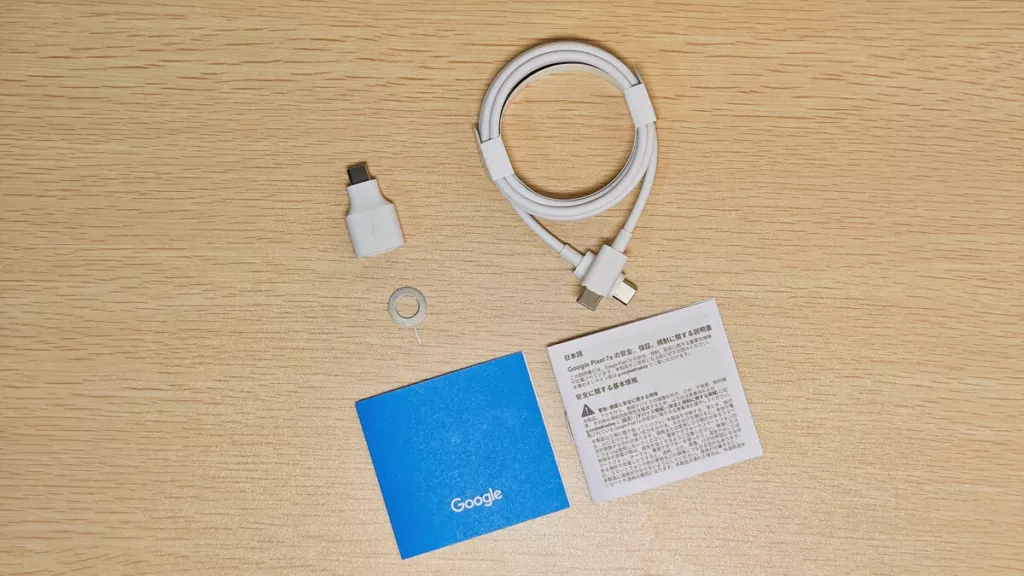

USB Type-C to CケーブルとOTGアダプター、説明書などが付属しています。

充電器は付属しません。

Pixel 7a自体はUSB 3.2 Gen 2ポートであるものの、付属ケーブルはUSB 2.0でフルスピードが出ないので要注意です。

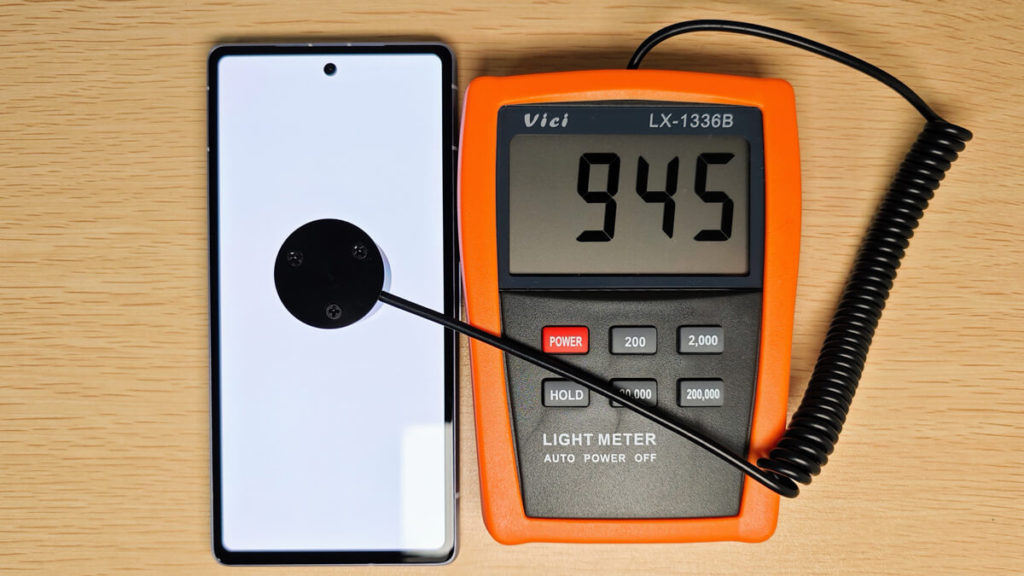

ミドルレンジながらも実測945nitsの明るいディスプレイ

Pixel 7aは6.1インチ2400 x 1080解像度のディスプレイを搭載しています。

保護フィルムは張られていません。

保護フィルムが必要な場合はミヤビックスのフィルムや、クロスフォレストのアンチグレア保護ガラスがおすすめです。

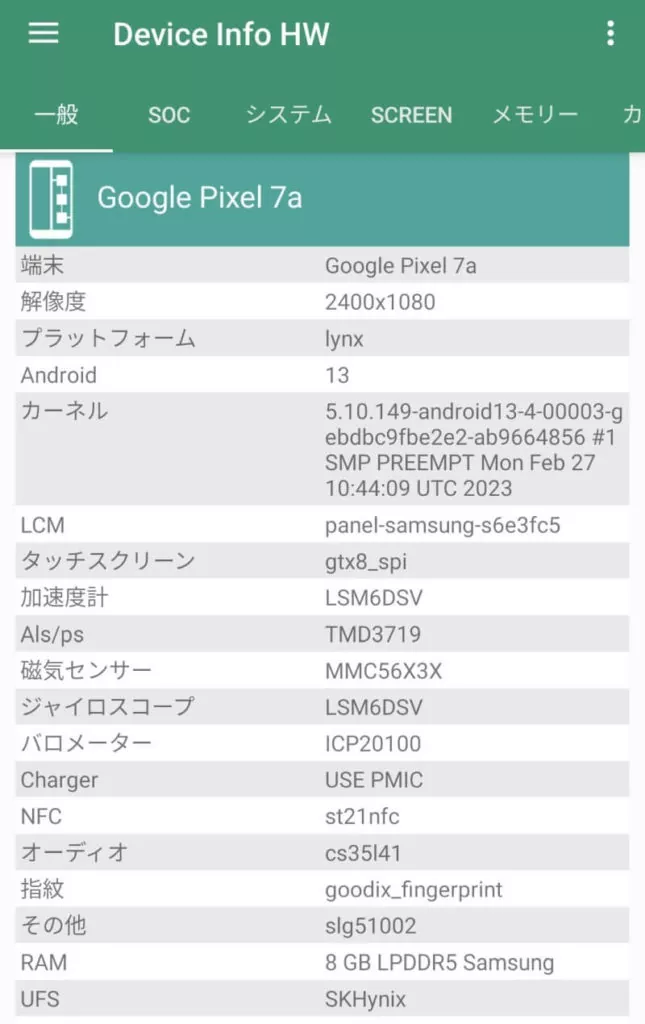

Samsung製のAMOLEDで、配列はダイヤモンドピクセルです。

Samsung S6E3FC5パネルが採用されています。

明るさ自動調整オンでの全白HDR動画再生時に輝度をLX-1336Bで計測すると、最大945nitsに達しました。

屋外でも865nitsと明るく、そこそこ見やすいです。

ミドルレンジスマホではディスプレイがケチられていることが多いため、普段使いへの影響が大きい明るさは落とさずに他の部分でコスト削減していることは好印象です。

明るさの度合いを示す単位で、高いほど明るいという意味です。

屋内では400~500nits程度、屋外では800~1000nits程度でないと見にくいとされています。

ちなみに、明るさの自動調整をオンにしないと最大値が制限される機種が多いです。

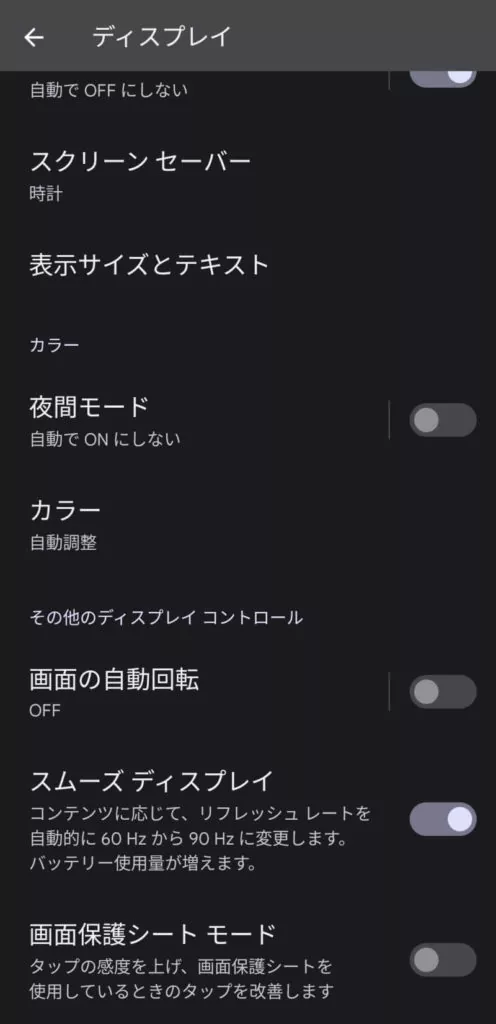

90Hzリフレッシュレート対応です。

開発者向けオプションで「ピーク時のリフレッシュレートを適用」をオンにすれば常時90Hzで動くようになります。

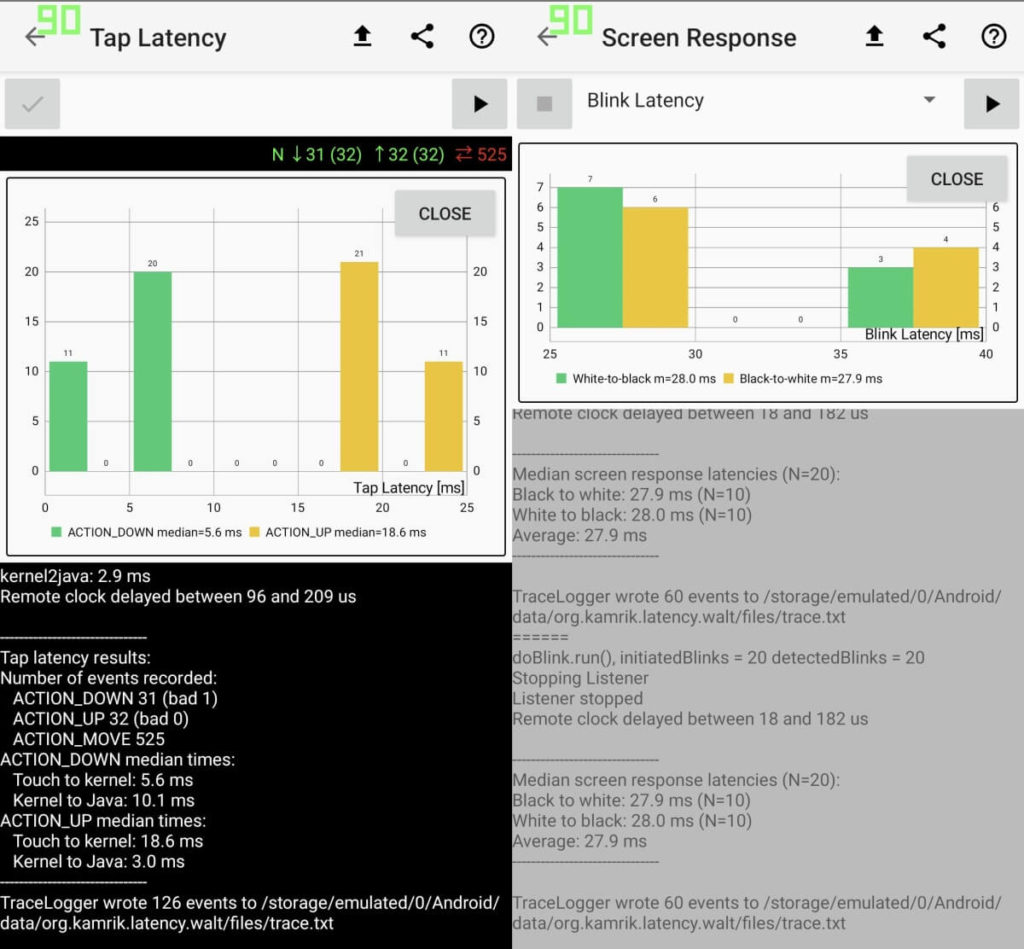

WALT Latency Timerで計測したタッチ遅延は合計43.6msでした。

画面をタッチしたときに反応してくれるまでの時間です。

この数値が小さいほど、素早く反応するということです。

ゲーミングスマホでは25msほど、通常のスマホでは30~40ms前半が一般的です。

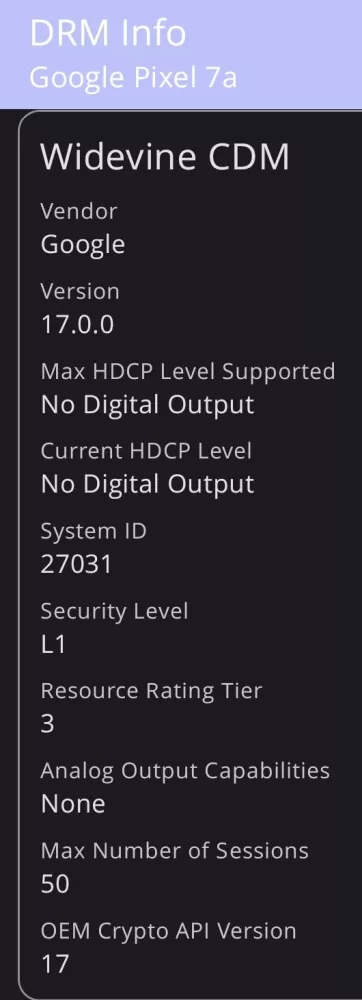

Widevine L1で、Amazonプライムビデオ (ベータ版) などでHD画質でのストリーミング再生ができます。

画面内指紋認証センサー搭載だが失敗しやすい

Pixel 7aは画面内指紋認証センサーを搭載しています。

…ただ、登録した直後はスムーズに認証されるものの、少し時間がたつと失敗しやすくなります。

認証精度のしきい値が高く少しでも指の状態・位置が変わると認証させないようになっているのだと思いますが、これほど失敗しやすいと生体認証を使う意味がなくなってしまいます。

Pixel 7aを基準にして「画面内指紋認証センサーは失敗しやすいから嫌だ」と誤った判断をしたり「面倒だからロックをやめよう」と諦めたりする人も出てきそうですし、もう少し現実的な精度にしていただきたいものです。

利便性重視の生体認証で厳格なチェックをする必要はないはずです。

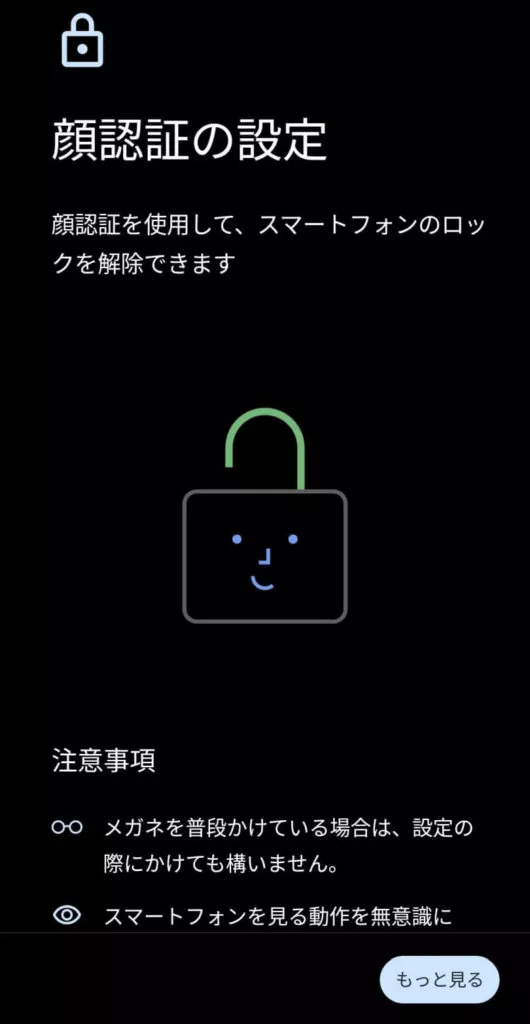

顔認証やSmart Lockを併用することもできます。

こちらは多少環境が変化していても高速にロック解除されます。

ガタつきなし

Pixel 7aの背面は光沢があり、正面からだと付いた指紋はあまり見えないのですが、光の反射で見えやすくなります。

背面はカメラがある部分が出っ張っているものの、横幅一杯のバー型なので机の上に置いたときのガタつきはありません。

ミドルレンジとしては十分なカメラ画質

Pixel 7aはOIS 光学式手ぶれ補正対応の64MPカメラと13MP 超広角カメラを搭載しています。

Googleお得意の合成技術により、ミドルレンジにしては綺麗な写真撮影が可能です。

すべて手持ち・オートで撮影した写真をこちらに保存しています。

カメラアプリには0.5x・1x・2xのボタンが用意されており、実用的なのはその3つです。

寄って撮影できるため、細かな部分も撮りやすいです。

0.5x、1x、2x、5x、8xの順に撮影してみました。

5xでは塗り絵っぽくなる部分があり、8xは全体的にぼやっとしています。

綺麗に撮れるのは2xまでと思っておいた方が良いでしょう。

夜景モードでは、光源がほとんどない暗闇でもかなり明るく撮影してくれます。

ピントが合いにくくディテールも潰れやすいためハイエンドスマホに比べれば負けてしまうものの、ミドルレンジとしては良いほうだと思います。

GoogleフォトではPixel限定機能として消しゴムマジックやカモフラージュ (写真の一部を周囲に合わせた色にする)、ボケ補正などが使えます。

映り込んでしまった人などを自動で認識してワンタップで消去してくれるため、Photoshopなどを使うよりお手軽です。

空の色を変更したり、手ぶれしてしまった写真を調整してくっきりさせたりと、色々な補正機能が用意されています。

偽物の月を貼り付けるだけのムーンモードを自慢げに発表してしまう他社と違って、Googleはコンピュテーショナルフォトグラフィーに全力を注いでユーザーが求めている便利機能を追加していっているという印象です。

USB 3.2 Gen 2で高速なデータ転送が可能

Pixel 7aのUSB Type-CポートはなんとミドルレンジながらもUSB 3.2 Gen 2に対応。

USB 3.2 Gen 2対応ケーブルを用意すればかなり高速にデータをPCなどに転送できます。

残念ながらDisplayPort Alt Modeでの映像出力はできないようです。

18Wでの充電のほかワイヤレス充電も可能ですがたったの7.5Wで、45W以上の高速充電に慣れた後だとかなり遅く感じます…。

100W急速充電対応でも1600サイクル以上の寿命を実現したメーカーもいるので、低速でバッテリー寿命を延ばす、低速充電しか使えないというのは「逃げ」です。

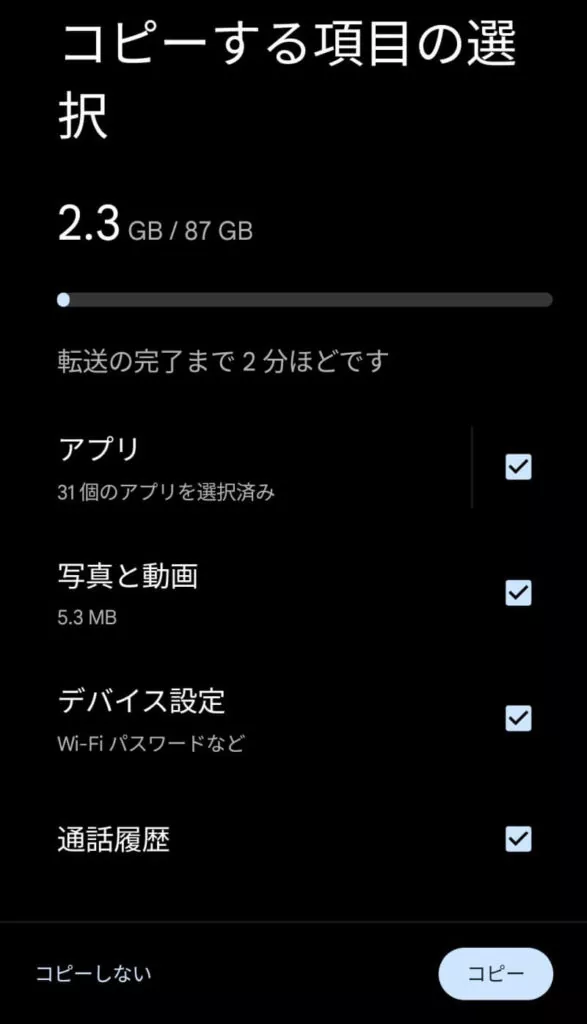

初回セットアップでのデータコピーも高速に行えます。

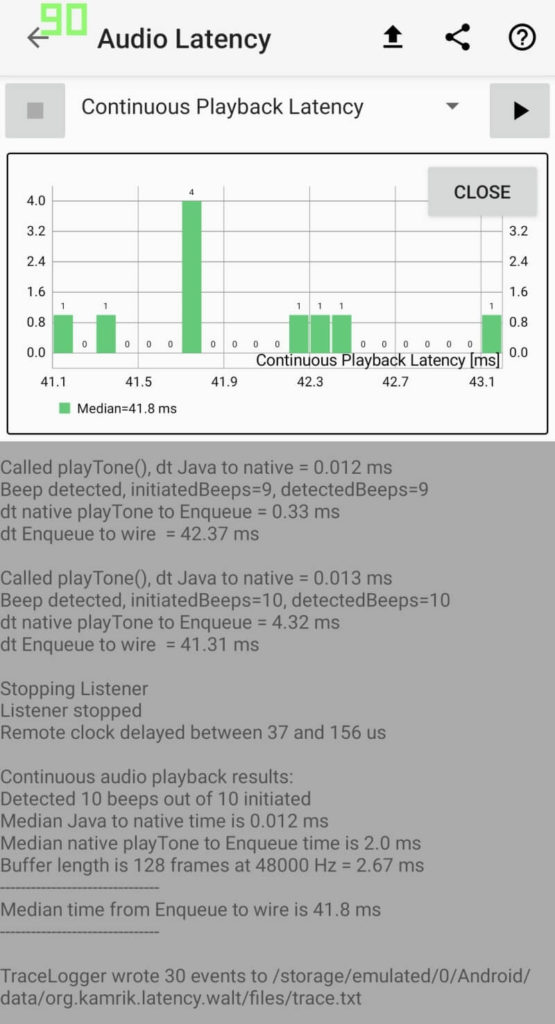

WALT Latency TimerでUSB Type-Cでのオーディオ出力遅延を計測すると41.8msでした。

遅延は大きめです。

スピーカーは通話用と兼用するタイプのステレオスピーカーです。

ボーカルが前に出てきやすく、低音や高音は弱いです。低音は迫力がありません。

CS35L41を搭載しています。

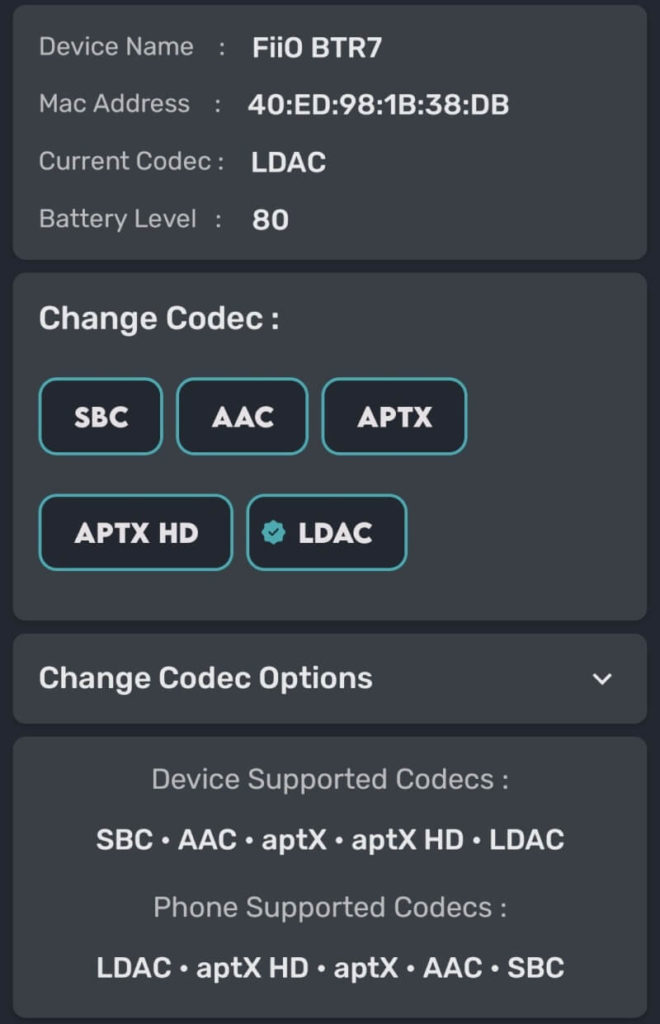

BluetoothコーデックはLDACとAACのほかaptXやaptX HDにも対応しています。

これまでaptXはQualcommチップ搭載端末でないと利用できませんでしたが、AOSPに寄贈されたことによりTensor搭載のPixel 7aでも利用できるようになっています。

右側面に電源ボタンと音量ボタンがあります。

一般的なAndroidスマホでは大抵音量ボタンの下に電源ボタンがあるので、慣れないうちは押し間違えやすいです。

nano SIM 1枚とeSIMのデュアルSIMです。

物理eSIMカードを使えば擬似的なデュアルeSIM化することもできます。

- GSM / EDGE: 850、900、1,800、1,900 MHz

- UMTS / HSPA+ / HSDPA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

- LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66

- 5G Sub-615: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79

という対応バンドのおかげでY! mobileやSoftBank、LINEMOといったSoftBank系の回線はもちろん楽天モバイルでもauパートナーエリア含め利用可能で、ahamo、IIJmioやOCN モバイル ONEなどのdocomo回線でも問題ないでしょう。

原神を平均30FPS以下でしか動かせないSoC

Pixel 7aが搭載しているGoogle Tensor G2はベンチマーク上はSnapdragon 870程度の性能です。

Tensor G2の中身はSamsung Exynosのカスタム版のようなもので、電力効率が悪いせいで長時間の使用ではSnapdragon 870に劣る結果になりやすいです。

Geekbench 6ではパッケージ名偽装版 (=メーカーの不正ブーストの影響を受けない) でシングルコア1377・マルチコア3227、通常版でシングルコア1399・マルチコア3315でした。

Snapdragon 870と同じ程度のCPU性能です。

大きな変化がなく、Googleなので当然ですがパッケージ名判定での性能制御は行っていないようです。

AnTuTuをはじめとする有名ベンチマークアプリをパッケージ名で判別して、ベンチマーク中だけスコアをよく見せかけるため熱制御を緩めたり高クロックに固定したりとチート行為をするメーカーが続出しています。

通常のアプリ使用時とは異なる挙動であるため、「ベンチマークは良いのに他のアプリの動きは大して良くない」ということが起こります。

メーカー毎にブーストの挙動が違うので、ブーストされた結果で比較しても何の意味もありません。

そのためパッケージ名を変更して一般アプリに偽装し、ブーストされていない正しいスコアを出すことが重要です。

こちらの記事で詳しく解説しています。

背景ぼかしやテキスト処理などで使われる、CPUの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

普段使いの軽い作業にはシングルコア、重たいゲームなどにはマルチコアの性能が重要です。

2023年現在はシングルコアで1200、マルチコアで3000以上なら大抵快適に使えるでしょう。

ベンチマーク結果はこちらの記事にまとめています。

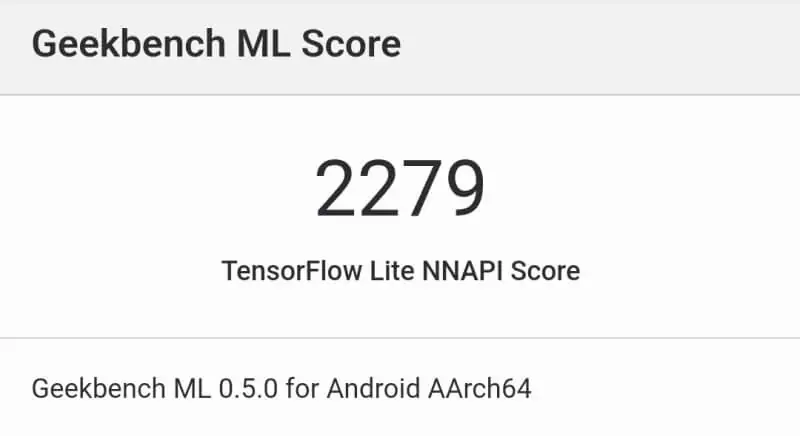

Geekbench MLにてTensorFlow Lite・NNAPIで計測したAI性能は、スコア2279でした。

一般的なSnapdragon 8 Gen 2のスマホなどだとスコア600程度しか出ないところ、Tensor G2はAI特化だと謳うだけあってかなり高いスコアです。

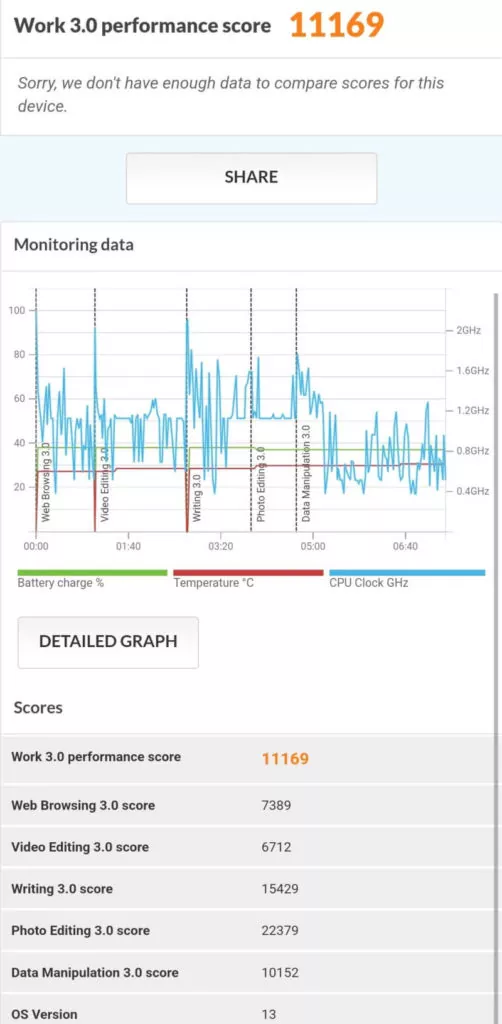

ドキュメント操作など普段使いでのパフォーマンスを計測するPCMark Work 3.0 (パッケージ名偽装版) ではスコア11169でした。

ウェブの閲覧、画像・動画の編集などでの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

高いほど高速な処理ができますがバッテリー消費とのバランスも重要なので、スコアが低めだからといって悪いとは限りません。

2023年現在は8000以上あれば十分です。

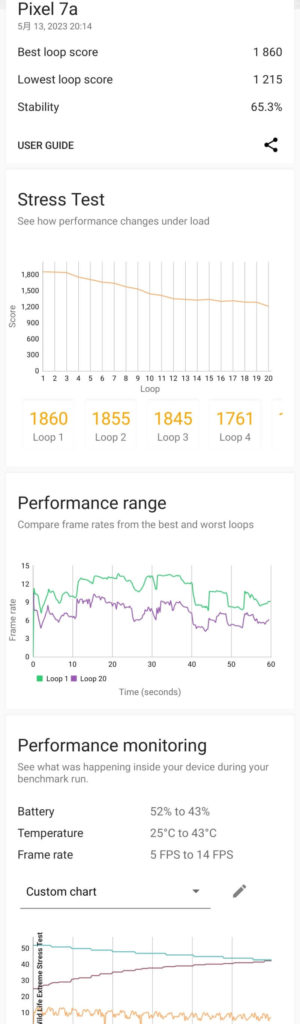

パッケージ名を偽装した3DMarkでのWild Life Extreme Stress Testではスコア1860→1215で、温度上昇は25℃→43℃ (18℃上昇)でバッテリー消費は9%でした。

Snapdragon 8 Gen 1に劣るGPU性能で、安定度もあまりよくありません。

安定度が低いということは、長時間使用時に性能低下が大きく快適な操作ができなくなるということです。

Wild Life ExtremeはVulkan APIを利用し、3840×2160解像度のグラフィックでGPU性能を数値化するベンチマークです。

スコアが高いほどゲームなどで滑らかな3D表示が可能で、Stability (安定度) が高いと高い性能を長時間維持できるという意味になります。

発熱とバッテリー消費とのバランスも重要で、安定度が高くて温度とバッテリー消費が少ないものが理想です。

2023年現在は2000以上あれば、大抵のゲームをグラフィック設定を極端に落とすことなく快適にプレイできるでしょう。

あくまでもVulkan API使用時の汎用的な簡易指標でしかなく、実際のゲームの挙動は最適化や放熱性能、解像度など様々な要因で変動するため、「このスコアならだいたいこんな動きをするだろう」という推測の材料にする程度に収めてください。

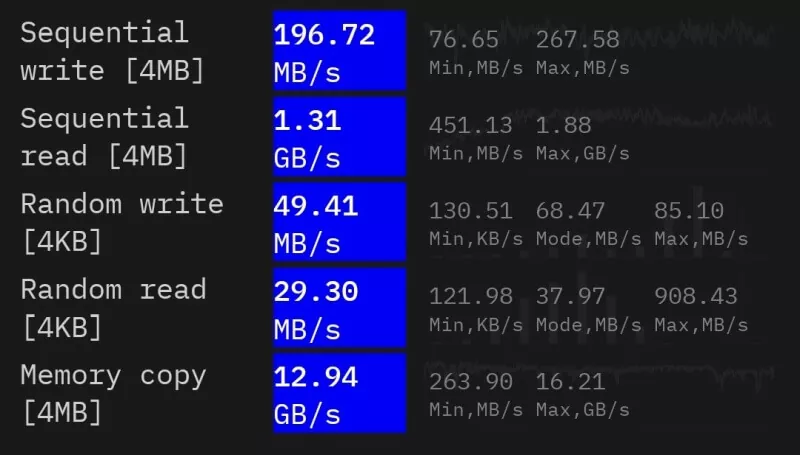

LPDDR5メモリ・UFS 3.1ストレージを搭載しています。

CPDTでのベンチマーク結果では、特にランダムリード・ライトが高速です。

スマホを実際に使う上では細かなデータを読み書きすることが多いため、ランダムリード・ライト重視のチューニングでミドルレンジながらもスムーズな操作感を実現しているのだと思います。

シーケンシャルリード・ライトは大きなファイルのコピー時や動画エンコード・デコード時などに影響する読み書き速度です。

ランダムリード・ライトは細かなファイルの読み書き速度で、アプリ・ゲーム使用時はこちらの速度が重要です。

原神を最高画質・60FPS設定・スメールでプレイしてWeTest PerfDogで計測すると、平均27.8FPSで1FPSあたり142.92mWの消費電力でした。

バッテリー温度は最大で41.9℃程度まで上昇し、サイドフレームも熱くなっていました。

「ジャンク」がかなり多いため、ガクガクとした操作感で快適ではありません。

2023年モデルとしては電力効率が悪く、ミドルハイモデルでも平均50FPS以上が当たり前の時代に平均30FPSすら達成できないというのは驚きです。

ゲームには全く向いていません。「Google Pixel 7 Pro と同じチップを搭載」と宣伝されているため、ハイエンドだと錯覚してゲーム目的でPixel 7aを買ってしまう人がちらほらいて可哀想です…。

1FPSあたりの消費電力が低いほうが電力効率が良いと言えます。

電力効率が良いとバッテリー消費が少なく、悪いと消費が激しくなってしまいます。

ゲームで電力効率が悪いスマホは他のアプリでもバッテリー消費が大きい傾向にあるため、バッテリーの減りが早いと感じることが多いです。

平均FPS (フレームレート) は、どれほど滑らかな表示を維持できているかを示し、高いほど良いです。

(細かく言うと平均FPSが高く、なおかつ「ジャンク」というちらつきが少ないほど体感の滑らかさが良くなります)

【追記】

【追記】

Pixel 7aのTensor G2では7 Proで使われていたFOPLPではなくIPOPが使用されており、より発熱しやすい廉価版であることが判明しました。

確かにPixel 7 ProよりPixel 7aのほうが発熱が若干大きいですし、性能低下が早いのもこれが原因なのかもしれません。

同じ名前のチップを搭載しているだけとは…。

While researching for one of the Google Pixel 8 articles I found something interesting: it turns out that the Pixel 7a uses a different, possibly slightly worse version of the Tensor G2 than the Pixel 7! 🧵

— kamila 🏳️⚧️ 🌸 (@Za_Raczke) June 19, 2023

ソフトウェアの付加機能は便利

Pixel 7aはハードウェア的にはロー寄りのミドルレンジではあるものの、ソフトウェアはいくつも便利なものを搭載しています。

ただのミドルレンジスマホではハードもソフトも中途半端であることが多いため、高い利便性のソフトウェアを搭載していることはPixel 7aの大きな強みです。

5年間のセキュリティアップデートを受けられるところも魅力的です。

Pixel 7aではGoogle One VPNを無料で利用できるため、フリーWi-Fiの使用時などにプライバシーを強化できます。

スピードはほとんど落ちないですし常時ONで問題ないと思います。

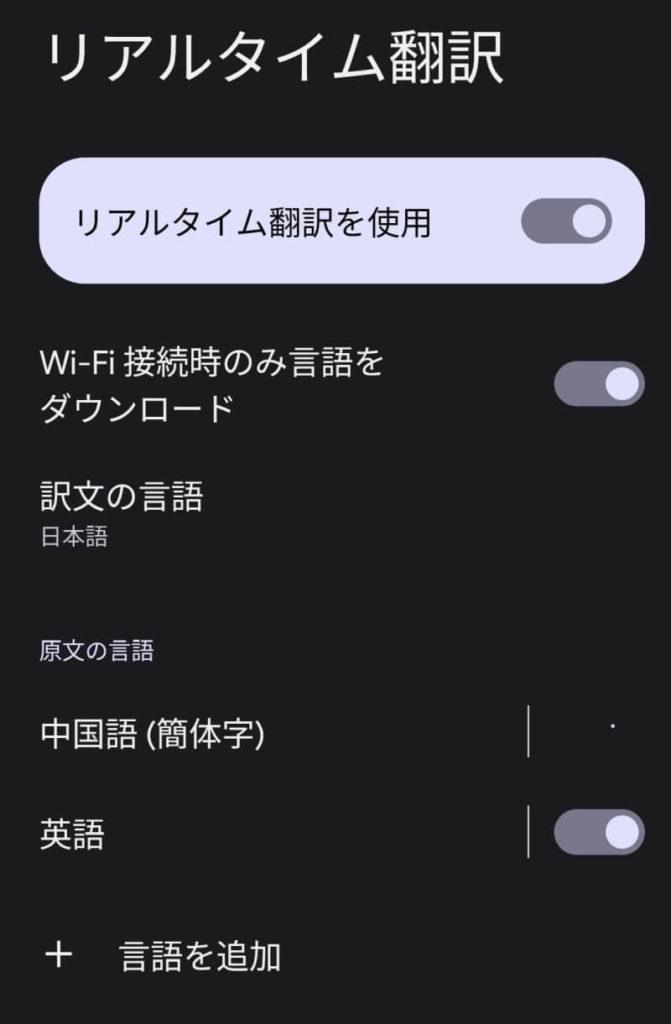

リアルタイム翻訳を使うと、メッセージアプリやカメラなどで他の言語の文章を自動で日本語などに翻訳してくれます。

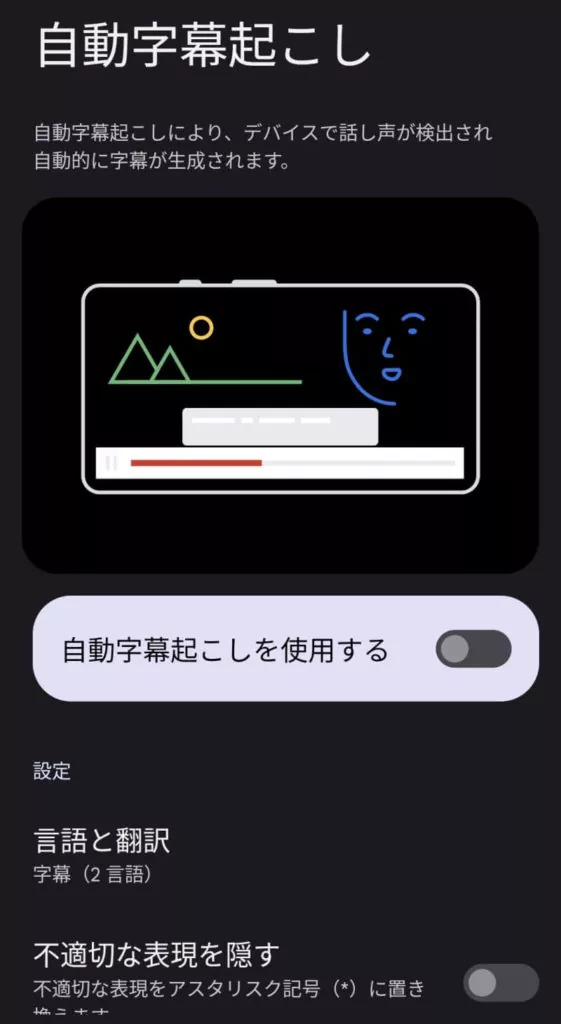

自動字幕起こしで動画再生中などの音声を文字起こししてくれるため、音を出せない状況で字幕が用意されていないコンテンツを見たいときなどに役立ちます。

レコーダーアプリでは録音した音声も文字起こしできるので、発表会の内容を瞬時に文字にして記事に使うようなこともできます。

文字起こしした内容をChatGPT・Bardなど対話型AIに投げて整形してもらうのも良いかもしれません。

Clear Calling (クリア音声通話) という通話中のノイズを低減してくれる機能もあります。

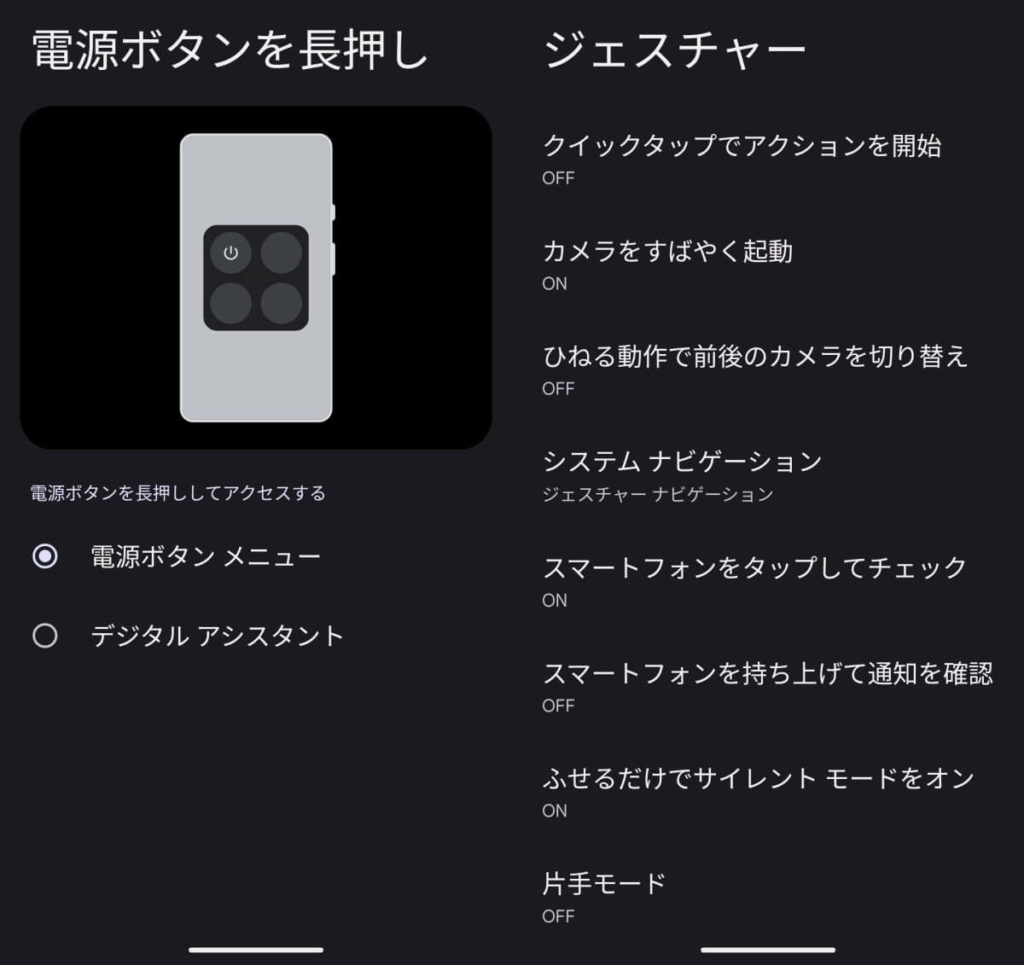

ジェスチャー操作も豊富です。

ただし画面オンのジェスチャーは一般的な「ダブルタップ」ではなく「シングルタップ」であるため、画面を触るだけで画面がオンになってしまいます。

ポケットモードである程度誤作動を防げるとはいえ、カバンにしまう際などに画面がオンになることがあり面倒です。

操作数を減らしたいなら「持ち上げて通知を確認」を使えばいいのですし、わざわざシングルタップで誤操作を増やさせる意味が分かりません。

また、ホーム画面やロック画面のダブルタップで画面をオフにする機能もありません。

まとめ

- 945nitsの明るいディスプレイ

- USB 3.2 Gen 2ポートで高速なデータ転送

- 普段使いに便利な機能を多数搭載

- FeliCa・おサイフケータイ対応

- eSIM対応

- IP67防水防塵

- コンパクトな割に重たい

- 電力効率が悪い (バッテリー持ちに影響)

- ゲームには不向き

- 指紋認証に失敗しやすい

- タップして起動が誤反応しやすい

- 映像出力には非対応

2023年にもなってSnapdragon 695搭載端末が7万円で売られてしまう日本市場においては、Pixel 7aのコスパはまぁ良いほうです。

グローバル市場で比較すると約4万円~のPOCO F5にパフォーマンスではボロ負けしてしまいます。

日本市場だけでも後発のmotorola edge 40やNothing Phone (2)と比べるとバッテリー持ちの面で見劣りします。

SoC性能などの「パフォーマンス」以外のソフトウェアも合わせて考えると、用途によってはPixel 7aが勝ることもあります。

リアルタイム翻訳やVPN、文字起こしにカメラ機能といったものが便利だと感じる方にはPixel 7aはおすすめです。

5年間のセキュリティアップデートも受けられますし、そこらのキャリアで販売されているミドルレンジ機種よりは長く使い続けられるでしょう。

Pixel 7aは62,700円で購入できます。

2023年9月30日までプロモコードAMOZD19HTJBWRRF44YKMHJ7を使うと購入・発送後4週間以内に5,000円割引コードをもらえます。