評価: 5

Nothing Phone (2)を貸し出していただきました。

シンプルなOSにバランスの良いSoC

Nothing Phone (2)は低クロック版のSnapdragon 8+ Gen 1を搭載しています。

通常版からGPUは変わらずCPUクロックのみを下げているため、ゲーム性能はあまり落とさずに電力効率がアップしておりバッテリー消費の低減に役立っています。

OSはかつてのOnePlusを思わせる、シンプルでありつつも普段使いに便利な機能は搭載するというAOSPとカスタムOSの良いところ取りをしたようになっています。

それでいてPhone (1)からほぼ値上げしておらず、本当の意味でコスパの良いスマホに仕上がっています。

このレビューは12GB+512GB版・Pong_T2.0-230709-2003で行っています。

- 省電力なSnapdragon 8+ Gen 1 低クロック版

- 120Hz LTPO対応OLED

- 実測948nitsの明るいディスプレイ

- ワイヤレス充電・45W PPS対応4,700mAhバッテリー

- シンプルでデザイン性の高いNothing OS

- 通知が分かりやすいGlyph Interface

- IP54防水防塵

- FeliCa・おサイフケータイ非搭載

- タップして起動のみでダブルタップはない

| Nothing Phone (2) (A065) | |

|---|---|

| OS | Android 13 |

| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 |

| ストレージ | 128GB / 256GB UFS 3.1 |

| SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 低クロック版 |

| ディスプレイ | 6.7インチ FHD+ 2412 x 1080 アスペクト比 20.1:9 120Hzリフレッシュレート LTPO OLED |

| サイズ | 162.13 × 76.35 × 8.55mm |

| 重さ | 200.68g (実測203.3g) |

| SIM | nano SIM + nano SIM |

| リアカメラ | 50MP (OIS / Sony IMX890) + 50MP (超広角 Samsung S5KJN1) |

| フロントカメラ | 32MP (Sony IMX615) |

| バッテリー | 4,700mAh |

| USB端子 | USB Type-C (USB 2.0) |

| バンド |

対応バンド(日本国内) 対応バンド(国際ローミング) |

目次

お菓子の箱のようにビリビリと破るタイプです。

説明書、充電ケーブルなどが付属しています。

保護フィルムは最初から貼り付けられています。

充電ケーブルはコネクタ部分が透明になっている独特なデザインです。

SIMピンも透明な棒で、透明であることへのこだわりが窺えます。

保護ケースは四辺すべて保護できる少し固めのクリアなケースで、ストラップホール付きです。

ディスプレイ:屋外でも見やすい

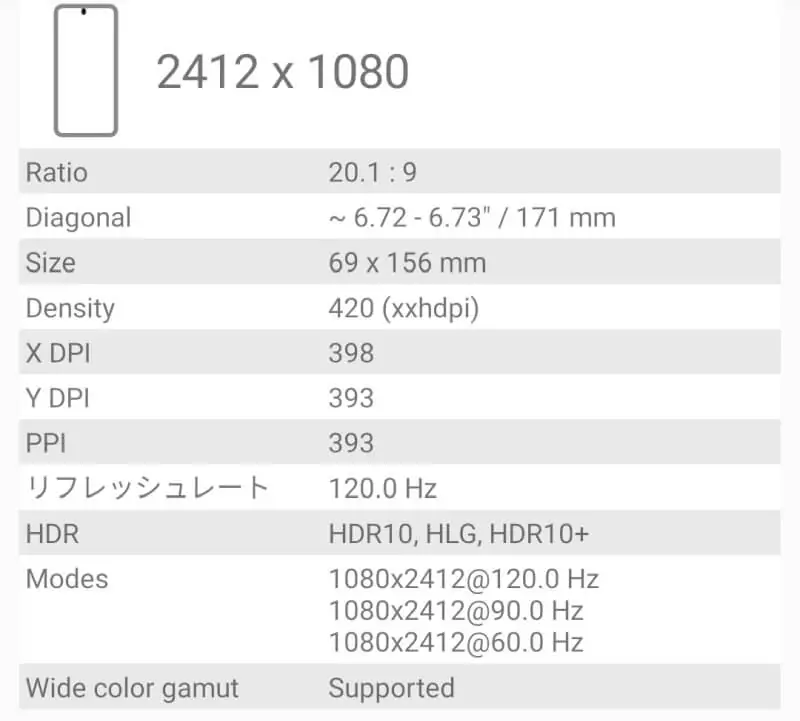

Nothing Phone (2)は6.7インチ FHD+ 2412 x 1080解像度のディスプレイを搭載しています。

均一なベゼルレスを実現したメーカーは10万円以上のハイエンドクラスでもまだ少ないというのに、Nothing Phone (2)は四辺が約3mmで揃っています。

見た目がすっきりとしており、パンチホールも中央なので通知アイコンなどの邪魔にはなりにくいです。

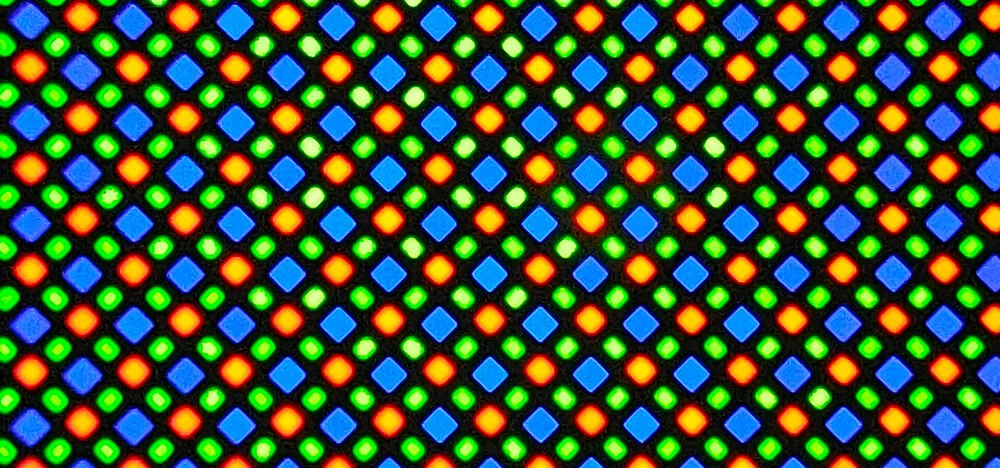

配列はダイヤモンドピクセルです。Visionox製パネルを使用しているようです。

低照度時に色合いが変になることはありませんでした。

明るさ自動調整オンでの全白HDR動画再生時に輝度をLX-1336Bで計測すると、最大948nitsに達しました。

屋外では高輝度モードが発動し、814nitsになることを確認できました。日中の屋外でも見やすいです。

明るさの度合いを示す単位で、高いほど明るいという意味です。

屋内では400~500nits程度、屋外では800~1000nits程度でないと見にくいとされています。

ちなみに、明るさの自動調整をオンにしないと最大値が制限される機種が多いです。

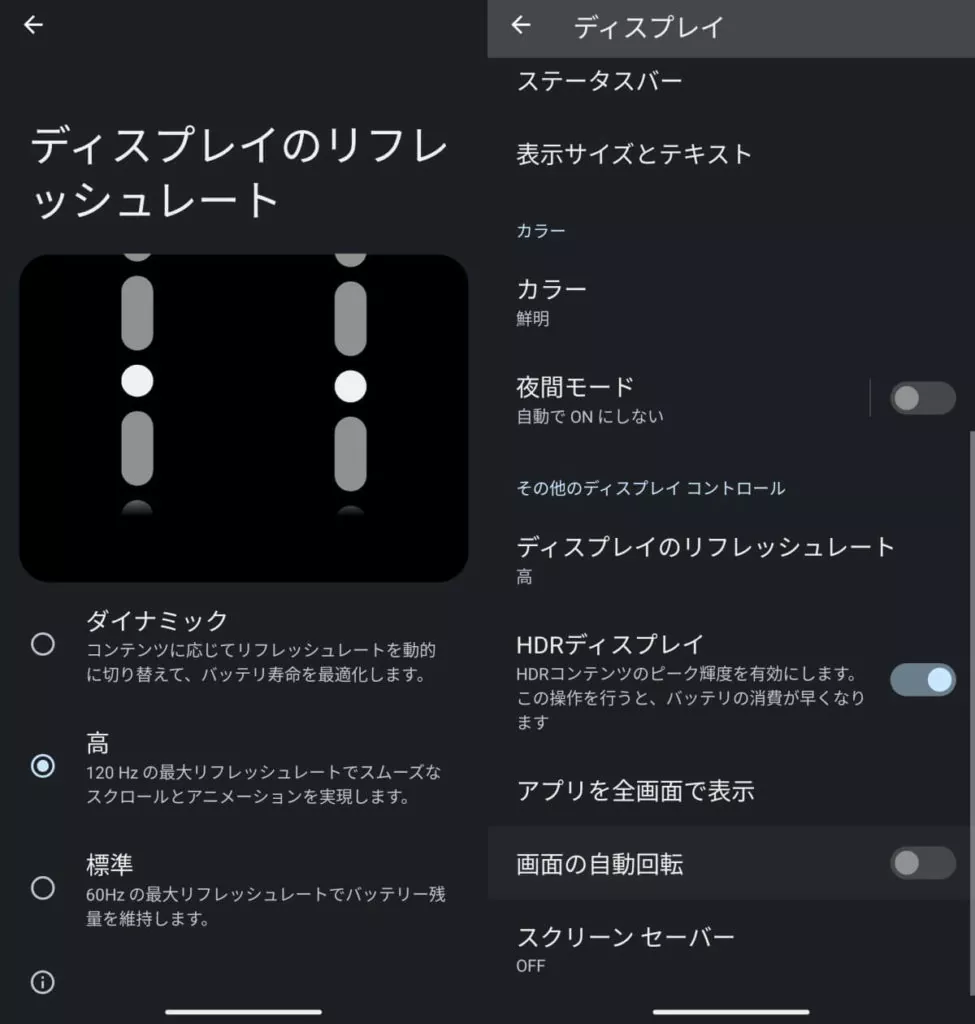

リフレッシュレートは120Hz対応です。

地味に珍しいFHD解像度かつLTPO (1 Hz~120 Hz可変) で、ただの120Hz対応ディスプレイよりは消費電力を少なくできます。

内部的には90Hzリフレッシュレートも利用できるようです。

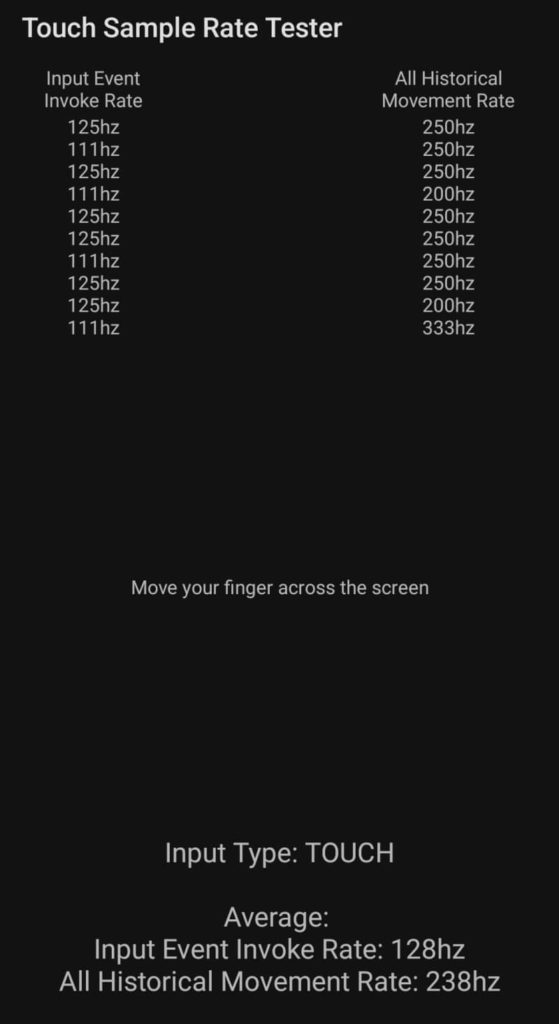

タッチサンプリングレートをTouch Sample Rate Testerで計測すると、シングルタッチ・マルチタッチどちらも240Hz程度でした。

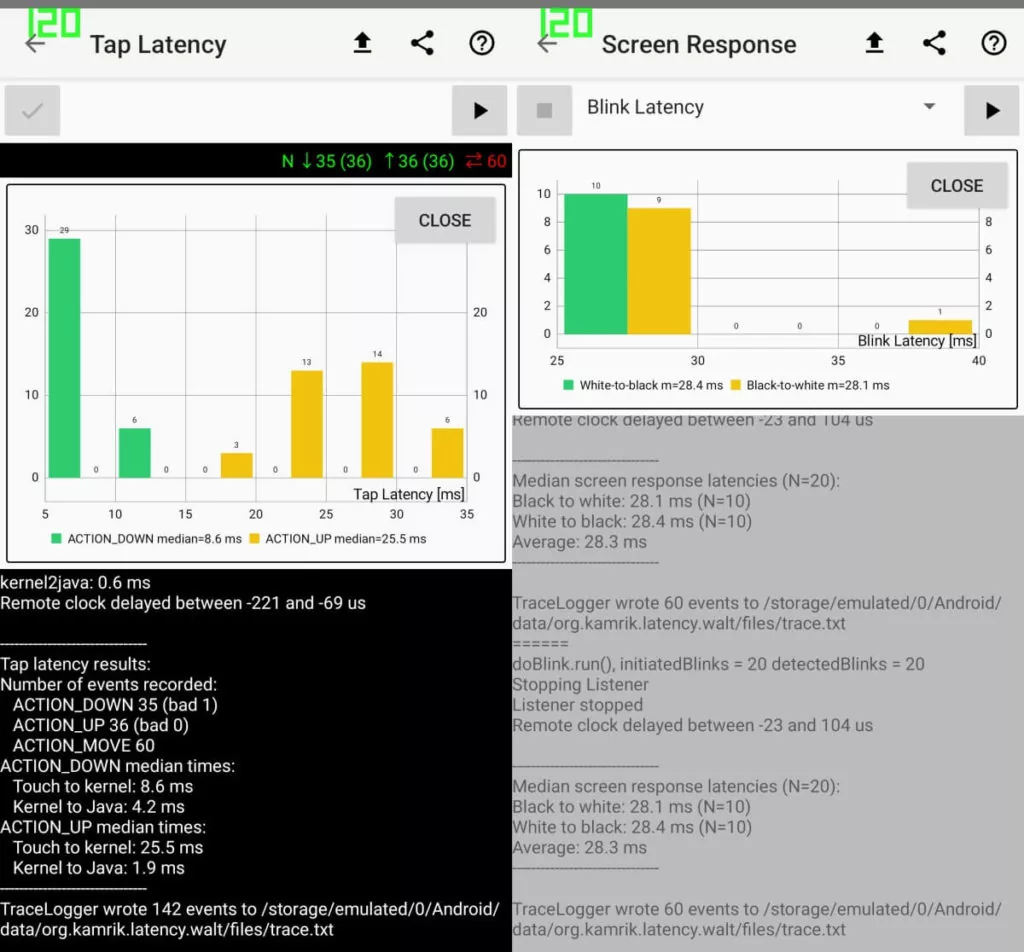

WALT Latency Timerで計測したタッチ遅延は12.8ms、画面描画遅延は28.3msで合計41.1msでした。

画面をタッチしたときに反応してくれるまでの時間です。

この数値が小さいほど、素早く反応するということです。

ゲーミングスマホでは25msほど、通常のスマホでは30~40ms前半が一般的です。

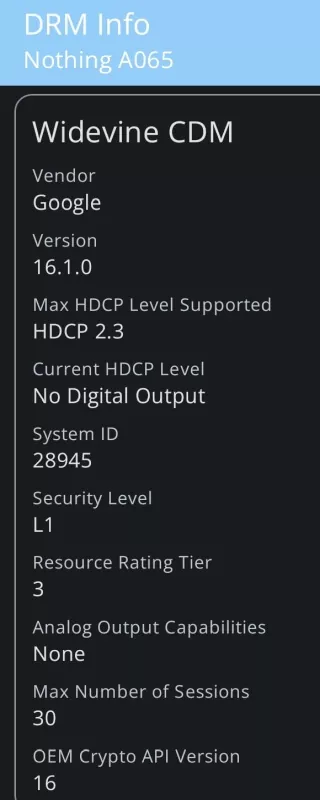

Widevine L1で、Amazonプライムビデオ (ベータ版) などでHD画質でのストリーミング再生ができます。

画面内指紋認証センサーを搭載しています。

ときどき失敗することもあるものの、基本的にはスムーズにロック解除できます。

背面:光らせ方の幅が広がり便利に

Nothing Phone (2)の背面は透明になっており、中の装飾パーツが見えるスタイルです。

Phone (1)から引き続き光るGlyph Interfaceを搭載しており、伏せて置くことで光って通知を知らせてくれるモードもあります。

光るパターンは色々あり、Glyph コンポーザーアプリを入れると着信音も数タップで生成できます。

Glyphライトはオフにして使うこともできます。

明るさは自動調整か3段階で調整できます。

「ボリュームインジケーター」では音量調整したときに光で分かりやすくしてくれます。

これと同じように通知から進行状況を把握して光で示す機能もあるのですが、残念ながら今のところUberにしか対応していません。

ユーザーが自由に条件をカスタマイズできるようになれば面白そうですね。

重さは203.3gです。

カメラ:彩度やHDR処理が強め

Nothing Phone (2)は

- 50MP (OIS / Sony IMX890)

- 50MP (超広角 Samsung S5KJN1)

というデュアルカメラ構成です。

手持ち撮影した写真はこちらに保存しています。

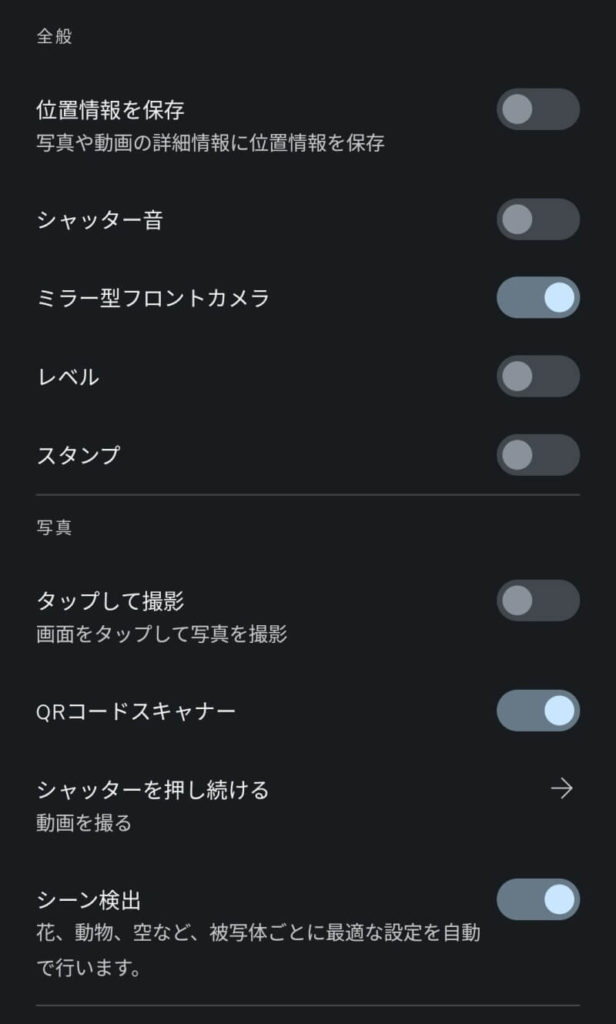

日本のSIMを挿した場合は法令に基づかない古くさい自主規制のせいでシャッター音が強制されますが、起動時点でSIMを挿していない場合はオフにできるようになっています。

動画撮影時に赤いライトを点灯することでビデオカメラ風にするオプションもあります。

彩度が高めになる傾向で、シーン検出オンだと特に青空の青さがかなり強調されます。

記録用途には向いていませんが、SNS共有用なら良いと思います。

連続して撮影すると処理に時間がかかり、シャッターボタンを押せなくなることが時々ありました。

ズームは最大10倍まで対応。

2倍ズームの使い勝手が良く、ズームしてもあまり色味の変化がなくディテールも良い感じです。

ナイトモードは周囲の明るさで判定して自動で発動するタイプです。

夜空は星の光がかろうじて見えるものの、ノイズが多く綺麗には写せませんでした。

一方、少し明かりがある場合だとノイズが少なめで、実際よりもかなり明るく撮影できました。

まるで光に照らされているようですが、実際にはもっと薄暗いです。

まっ暗な状況で撮影するにはカメラ性能が足りないものの、弱い光さえあればHDR処理でどうにかなるようです。

スピーカー:高音が強め

通話用と兼用タイプのステレオスピーカーを搭載しています。

上側の側面にはマイク穴以外ありません。

USB Type-Cポートは残念ながらUSB 2.0で、映像出力はできません。

コストカットの面では仕方がないものの、Nothing Phoneは他の機器と積極的に連携して使う思想であることを考えると、対応していたほうができることの幅が広がったのではないかと思います。

スピーカーは高音が強めで少しシャキっとしている印象を受けます。

低音は迫力があまりなく、音量を上げると聞こえやすくなりますが今度は高音がかなり目立つようになってしまいます。

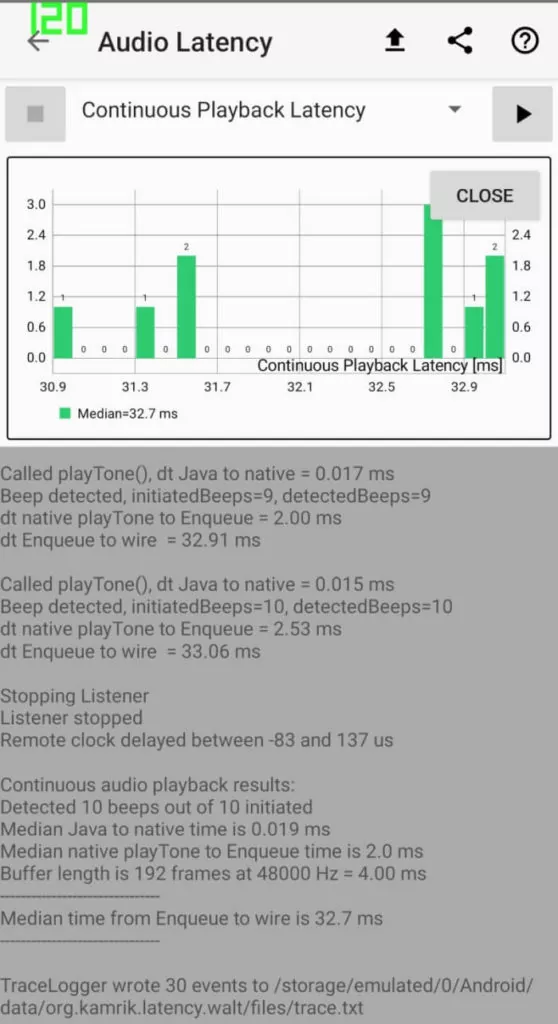

WALT Latency Timerでオーディオ出力遅延を計測すると32.7msでした。

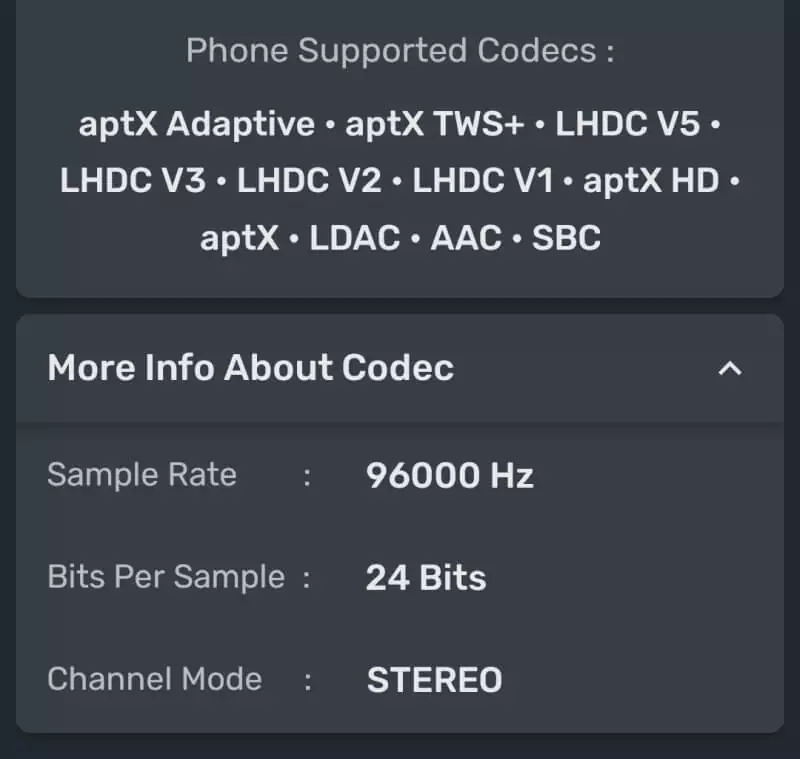

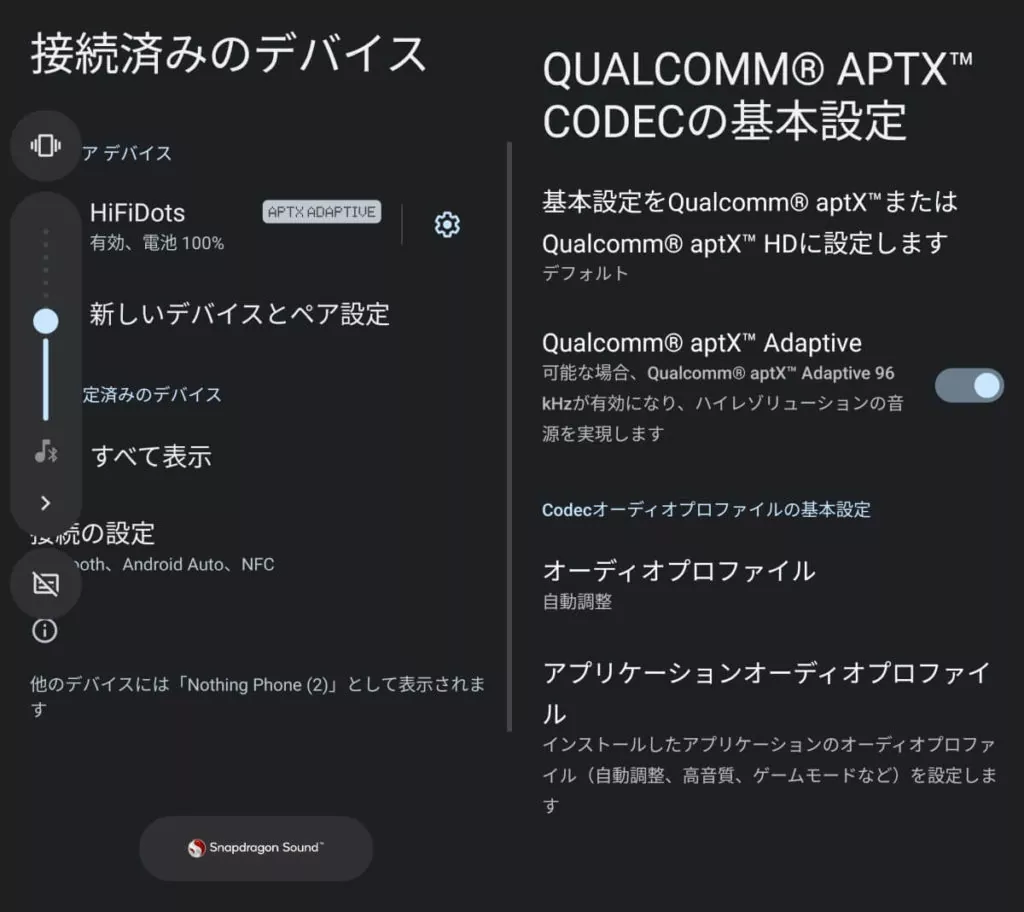

BluetoothではLHDC / LDACのほかaptX / aptX HD / aptX Adaptive / aptX TWS+などにも対応しています。

Snapdragon Sound対応であるもののaptX Adaptive r2.1までの対応のようで、r2.2の機能であるaptX Losslessは使えなさそうです。

aptXコーデックの設定ができるようになっており、プロファイルでゲームモードにすると高音質モードよりも90msほど遅延が削減されていました。

ポート:45W充電やワイヤレス充電対応

Nothing Phone (2)はIP54防水防塵で、多少の水濡れは問題ありません。

45W PPS急速充電に対応し、15W Qi ワイヤレス充電も可能です。

NFC・Google Payには対応するもののFeliCa・おサイフケータイには非対応です。

最近はコード決済やコンタクトレス決済が増えてきたので、FeliCa関係はカードで使うことにしてスマホの選択肢を広げたほうが良いのではないかと思います。

2022年8月の調査では交通系の利用が多いはずの関東地方でさえ半数以上の人はFeliCaを使っていない (しかも使っている人は半数以上iPhone) ことが明らかになっていますし、コストを増加させアップデート速度を落としてまで必要か、と言われると…。

他の機器をワイヤレス充電できる「バッテリ共有」があり、バッテリー残量が少なくなったら自動でオフにできます。

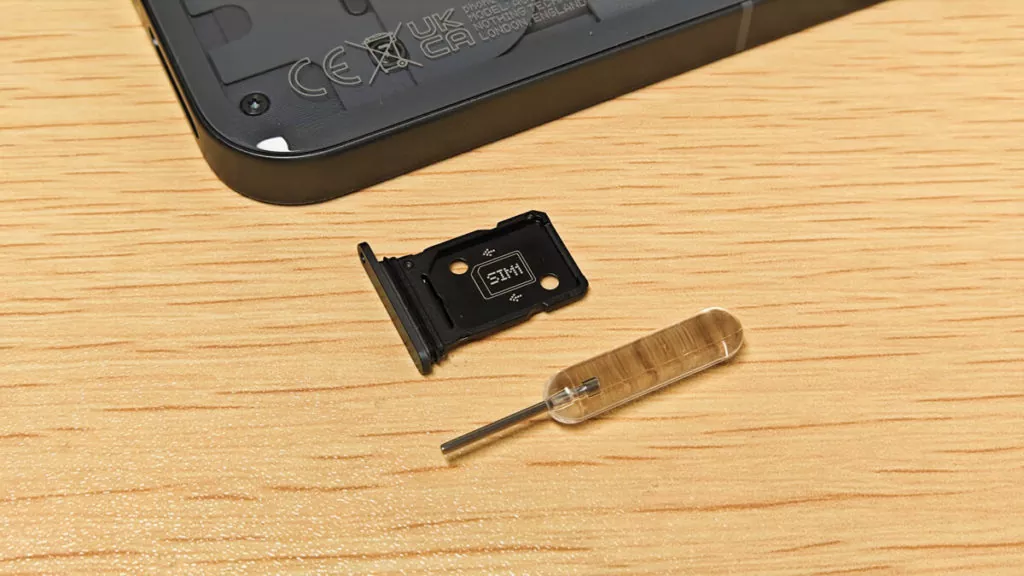

SIMピンは透明で独特なデザインです。

SIMトレイの文字までドット調というこだわりぶりです。

対応バンドは国内だと

- 5G(Sub6): n1, n3, n28,n41, n77, n78

- 4G LTE:1, 3, 8,18, 19, 26, 28,41,42

- 3G UMTS (WCDMA): bands 1,6,8,19

でY! mobileやSoftBank、LINEMO

電源ボタンは右側に配置されています。

音量ボタンは左側です。

性能:バッテリー重視で電力効率良し

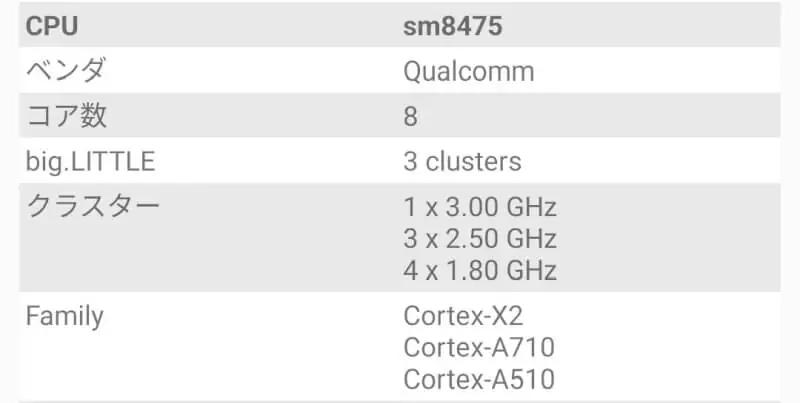

Nothing Phone (2)はSnapdragon 8+ Gen 1を搭載しています。

2022年後半のハイエンドスマホに搭載されたものと同じ、と紹介してしまっているメディアもあるものの、実は同じ名前でもこちらは低クロック版で、CPUは最大3.19GHzではなく最大3.0GHzとなっています。

クロック的にはほぼTSMC版8 Gen 1、8± Gen 1とでもいうべきもので、通常版と比べると多少パフォーマンスは落ちますが、代わりに発熱はさらに低減されています。

もちろんSamsung製の8 Gen 1とは比べものにならないほど電力効率が良く、バッテリー持ちの良さの要因の一つにもなっています。

Geekbench 6ではパッケージ名偽装版 (=メーカーの不正ブーストの影響を受けない) でシングルコア1733・マルチコア4591、通常版でシングルコア1732・マルチコア4540でした。

大きな差がないため、パッケージ名判定での性能制御は行っていないようです。

AnTuTuをはじめとする有名ベンチマークアプリをパッケージ名で判別して、ベンチマーク中だけスコアをよく見せかけるため熱制御を緩めたり高クロックに固定したりとチート行為をするメーカーが続出しています。

通常のアプリ使用時とは異なる挙動であるため、「ベンチマークは良いのに他のアプリの動きは大して良くない」ということが起こります。

メーカー毎にブーストの挙動が違うので、ブーストされた結果で比較しても何の意味もありません。

そのためパッケージ名を変更して一般アプリに偽装し、ブーストされていない正しいスコアを出すことが重要です。

こちらの記事で詳しく解説しています。

背景ぼかしやテキスト処理などで使われる、CPUの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

普段使いの軽い作業にはシングルコア、重たいゲームなどにはマルチコアの性能が重要です。

2023年現在はシングルコアで1200、マルチコアで3000以上なら大抵快適に使えるでしょう。

ベンチマーク結果はこちらの記事にまとめています。

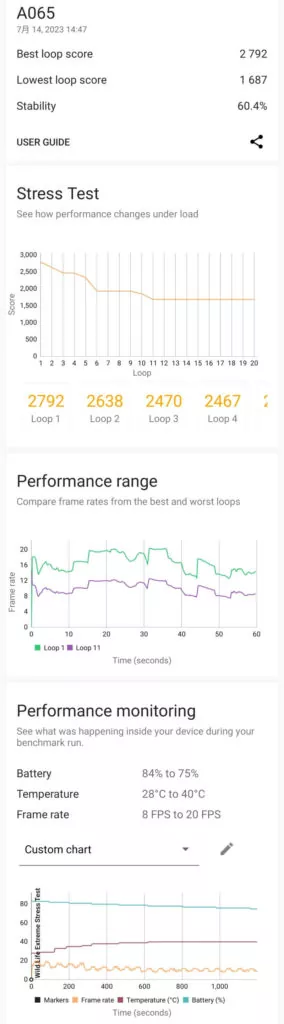

パッケージ名を偽装した3DMarkでのWild Life Extreme Stress Testではスコア2792→1687で、温度上昇は28℃→40℃ (12℃上昇)でバッテリー消費は9%でした。

GPUクロックは変わらないので、通常版の8+ Gen 1と同じぐらいのスコアが出ています。

Wild Life ExtremeはVulkan APIを利用し、3840×2160解像度のグラフィックでGPU性能を数値化するベンチマークです。

スコアが高いほどゲームなどで滑らかな3D表示が可能で、Stability (安定度) が高いと高い性能を長時間維持できるという意味になります。

発熱とバッテリー消費とのバランスも重要で、安定度が高くて温度上昇とバッテリー消費が少ないものが理想です。

2023年現在は2000以上あれば、大抵のゲームをグラフィック設定を極端に落とすことなく快適にプレイできる傾向にあります。

あくまでもVulkan API使用時の汎用的な簡易指標でしかなく、実際のゲームの挙動は最適化や放熱性能、解像度など様々な要因で変動するため、「このスコアならだいたいこんな動きをするだろう」という推測の材料にする程度に収めてください。

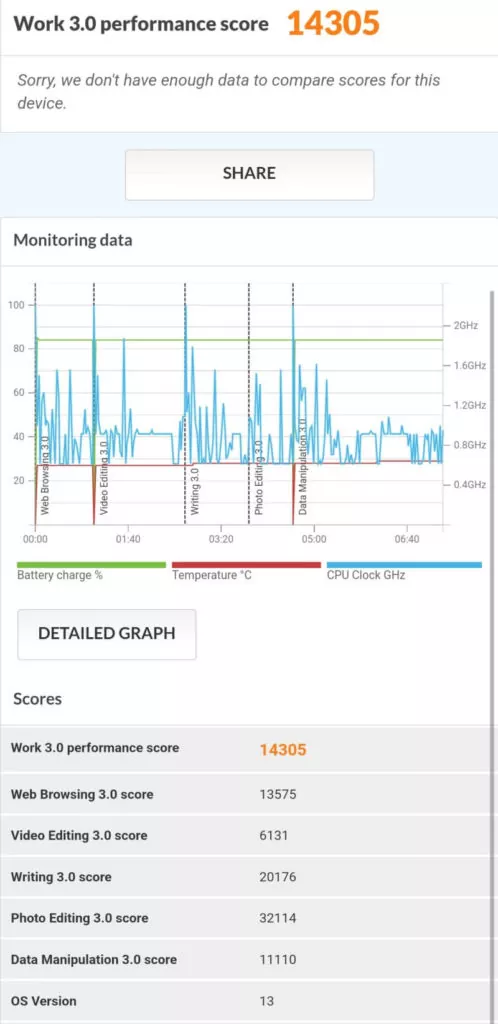

ドキュメント操作など普段使いでのパフォーマンスを計測するPCMark Work 3.0 (パッケージ名偽装版) ではスコア14305でした。

ウェブの閲覧、画像・動画の編集などでの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

高いほど高速な処理ができますがバッテリー消費とのバランスも重要なので、スコアが低めだからといって悪いとは限りません。

2023年現在は8000以上あれば十分です。

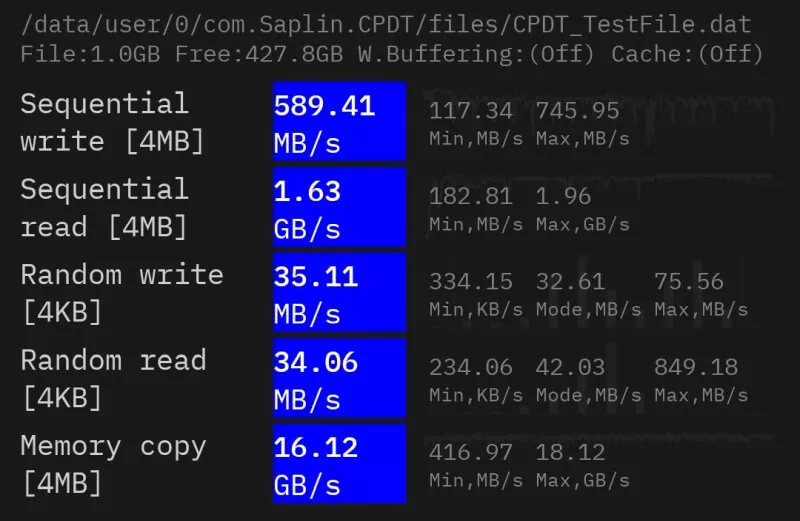

UFS 3.1ストレージ、LPDDR5メモリを搭載しています。

シーケンシャルリード・ランダムリードがかなり高速で、読み込み時のストレス低減を目指したチューニングをしているのかもしれません。

メモリとストレージはどちらもSKhynix製のようです。

シーケンシャルリード・ライトは大きなファイルのコピー時や動画エンコード・デコード時などに影響する読み書き速度です。

ランダムリード・ライトは細かなファイルの読み書き速度で、アプリ・ゲーム使用時はこちらの速度が重要です。

Nothing Phone (2) はあまりゲームは重視していないようで、AOSPのゲームモードはあるもののパフォーマンスモードなどはありません。

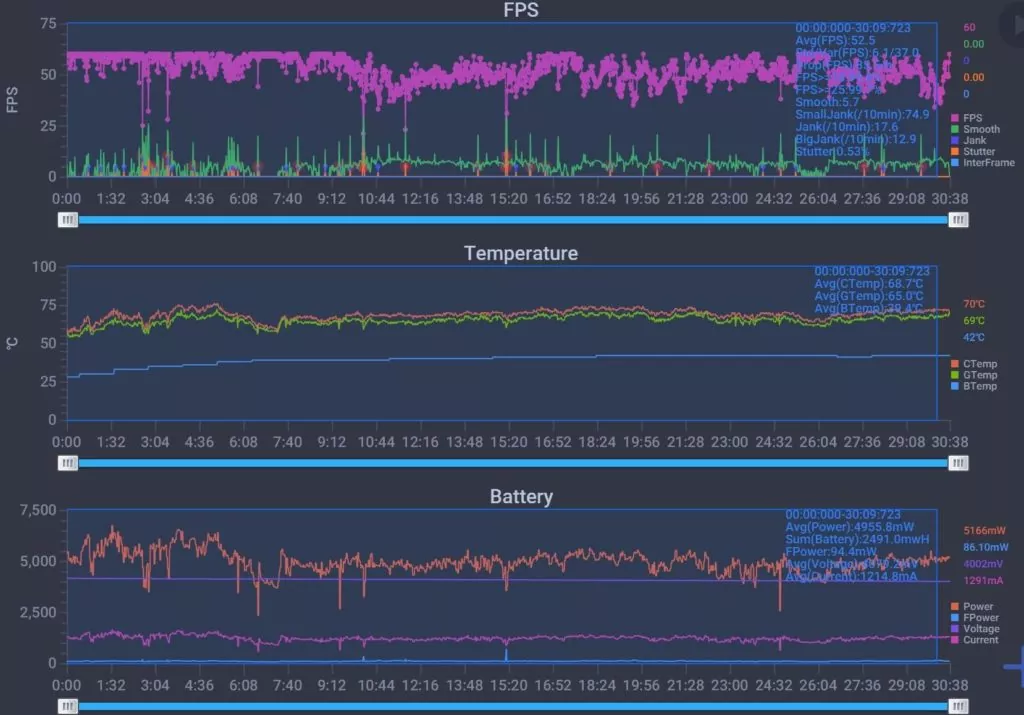

原神を最高画質・60FPS設定・スメールでプレイしてWeTest PerfDogで計測すると、平均52.5FPSで1FPSあたり94.39mWの消費電力でした。

通常版8+ Gen 1だとだいたい56~58FPS程度なのでやはりクロックが低い分落ちるようですが、少しグラフィック設定を落としてやればよりスムーズにプレイできると思います。

電力効率はROG Phone 7に近いですし、8 Gen 1や888搭載端末と比べてバッテリーの消費は緩やかです。

バッテリー温度は最大42℃程度まで上昇しました。

1FPSあたりの消費電力が低いほうが電力効率が良いと言えます。

電力効率が良いとバッテリー消費が少なく、悪いと消費が激しくなってしまいます。

ゲームで電力効率が悪いスマホは他のアプリでもバッテリー消費が大きい傾向にあるため、バッテリーの減りが早いと感じることが多いです。

平均FPS (フレームレート) は、どれほど滑らかな表示を維持できているかを示し、高いほど良いです。

(細かく言うと平均FPSが高く、なおかつ「ジャンク」というちらつきが少ないほど体感の滑らかさが良くなります)

OS:他社機器とも連携、スタイリッシュなデザイン

Nothing Phone (2)はAndroid 13ベースのNothing OS 2.0を搭載しています。

英語だと見だしなどがドットで表現されたフォントで表示されるものの、日本語だと普通のフォントになります。

デザイン的には残念ではあるものの、日本語をドットで表現されるとかなり見にくくなるはずなので仕方がありません。

ホーム画面はドット調のウィジェットが配置されたデザインか、通常のアイコン画面か最初に選べます。

アダプティブアイコンに対応しているアプリだとモノクロで表現されたアイコンになるようで、Google系アプリを含め多くのアイコンが統一感あるデザインになりました。

普通のOSだと自社アクセサリーとの連携で囲い込みをしようとするものですが、Nothing OSにはテスラ車やAirPodsなどとも連携するという面白い機能があります。

囲い込まず逆にスマート機器のハブとしてNothing Phone (2)を利用してもらおう、という試みはユーザーとしても利便性が向上して良いですし、今後対応メーカー・機器が増えていけば大きな強みになりそうです。

画面を見ている間は消灯しない「スクリーンアテンション」機能があります。

ジェスチャーは最小限で、タップや持ち上げて画面オンするオプションがあります。

残念ながらダブルタップで画面オンはなく、ロック画面でのダブルタップで画面オフもできません。

タップだと少し触るだけで画面がオンになってしまうので、ダブルタップにも対応してもらいたいところです。

まとめ

- 省電力なSnapdragon 8+ Gen 1 低クロック版

- 120Hz LTPO対応OLED

- 実測948nitsの明るいディスプレイ

- ワイヤレス充電・45W PPS対応4,700mAhバッテリー

- シンプルでデザイン性の高いNothing OS

- 通知が分かりやすいGlyph Interface

- IP54防水防塵

- FeliCa・おサイフケータイ非搭載

- タップして起動のみでダブルタップはない

Nothing Phone (2)は普段使いを快適にできる高い性能とバッテリー消費を抑えられる電力効率を両立したSoCを搭載し、ディスプレイやバッテリー、カメラも進化していて全体的なバランスが良いです。

光で通知を知らせてくれるGlyph InterfaceやPixelをよりカスタマイズしたようなNothing OSなど独自色も出ており、単なるコスパスマホとは一線を画しています。

Nothing Phone (2)は79,800円~で購入でき、予約が7月21日0時より始まります。

Phone (1)が73,800円~で海外版Phone (2)が$599 (約8.3万円) であることを考えると、円安下だというのにかなり頑張った価格設定をされています。