Xiaomi 14 Proを購入しました。

さらなる性能アップと省電力を両立

Xiaomi 14 ProはSnapdragon 8 Gen 3を搭載しており、高性能だった8 Gen 3からさらに性能をアップしつつも電力効率がより改善されており、最高画質だと重たい崩壊:スターレイルでさえも快適にプレイできるほどに進化しています。

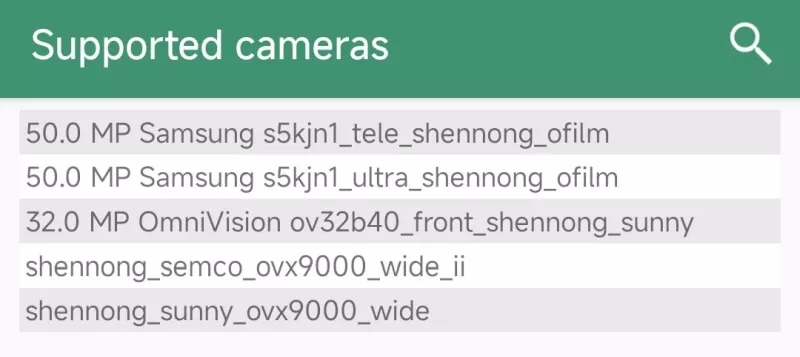

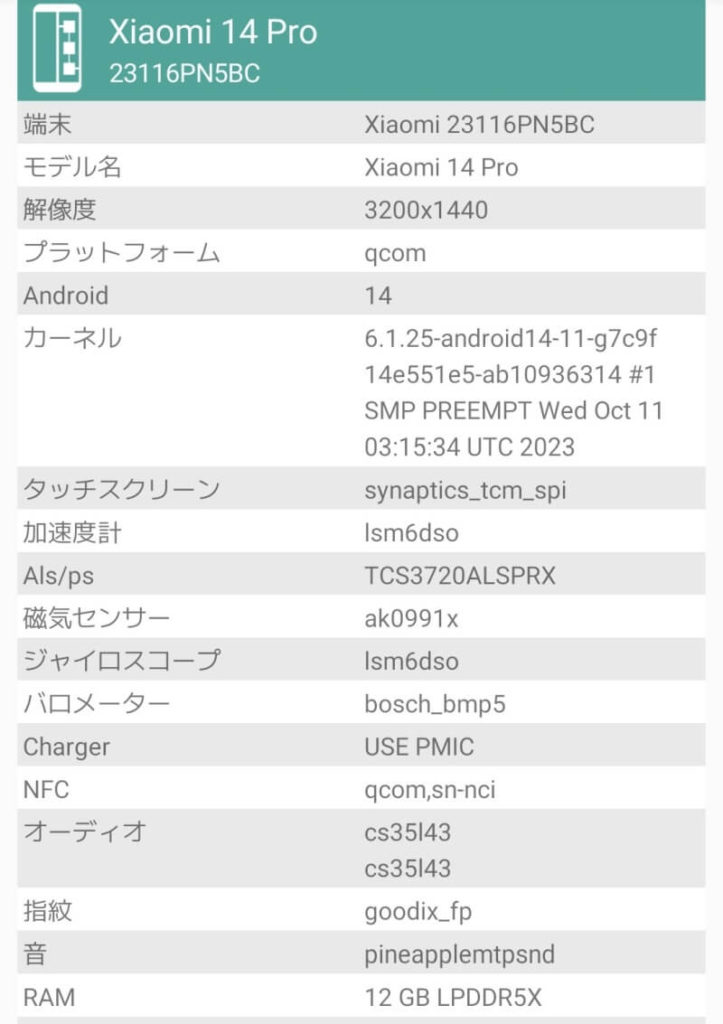

中国国内製造を重視する傾向になったようで、カメラは1インチSONY IMX989ではなくOmniVision OVX9000になりディスプレイはSamsungからTCL C8へと変わっています。

昔の印象だと「ただのコスト削減か」と思ってしまいがちですが、中国メーカーの進化速度はすさまじく、もはや中国外トップメーカーと遜色ないレベルに仕上がっています。

このレビューは12GB+256GB版・OS1.0.14.0.UNBCNXMで行っています。

- 高い性能と省電力を両立するSnapdragon 8 Gen 3

- 実測1347nitの明るいディスプレイ

- 4~10段階の可変絞りを搭載

- テレマクロ撮影しやすい3.2x望遠カメラ

- ワイヤレス充電対応4880mAhバッテリー

- USB 3.2 Gen 2ポートで映像出力対応

- IP68防水防塵

- BLUが実質的に不可能

- 発熱制御が甘い場合がある

- カメラがゴツくて225gと重たい

| Xiaomi 14 Pro (23116PN5BC) | |

|---|---|

| OS | Android 14 |

| RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X |

| ストレージ | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 |

| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |

| ディスプレイ | 6.73インチ QHD+ 3200 x 1440 アスペクト比 20:9 120Hzリフレッシュレート OLED |

| サイズ | 161.4 × 75.3 × 8.49mm |

| 重さ | 223g (実測225.2g) |

| SIM | nano SIM + nano SIM |

| リアカメラ | 50MP (OIS / OmniVision OVX9000) + 50MP (超広角 Samsung S5KJN1) + 50MP (OIS / 3.2x望遠 Samsung S5KJN1) |

| フロントカメラ | 32MP (OmniVision OV32B40) |

| バッテリー | 4880mAh |

| USB端子 | USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) |

| バンド | 5G:n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 4G:FDD-LTE:B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a / B66 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 3G:WCDMA:B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 2G:GSM:B3 / B5 / B8;CDMA 1X:BC0 |

目次

説明書、保護ケースや充電ケーブル、充電器などが付属しています。

透明ケースではなくなったおかげで、長期間使った際の黄ばみに悩まされることはなくなりそうです。

充電器は100V地域でも120W急速充電できるタイプです。

ディスプレイ:4辺が緩やかなエッジに

Xiaomi 14 Proは6.73インチ QHD+解像度のディスプレイを搭載しています。

ゴリラガラスから脱却しXiaomi Dragon Crystal Glassという独自ガラスを採用しており、釘を打てるほどの硬さを誇っています。

保護フィルムは最初から貼り付けられています。

ただ、4辺がすべて微妙にカーブしているため、サードパーティー製保護フィルムを貼り付ける際は曲面対応品以外だと覆えない範囲が増えてしまいます。

急カーブではないので端が見えにくくなることは少なく見た目は良いものの、アンチグレア保護フィルムを貼って使いたい派としては残念です…。

配列はダイヤモンドピクセルです。

明るさ自動調整オンでの全白HDR動画再生時に輝度をLX-1336Bで計測すると、最大1347nitに達しました。

屋外では高輝度モードが発動し、983nitになることを確認できました。日中の屋外でも見やすいです。

明るさの度合いを示す単位で、高いほど明るいという意味です。

屋内では400~500nit程度、屋外では800~1000nit程度でないと見にくいとされています。

ちなみに、明るさの自動調整をオンにしないと最大値が制限される機種が多いです。

リフレッシュレートは120Hz対応です。

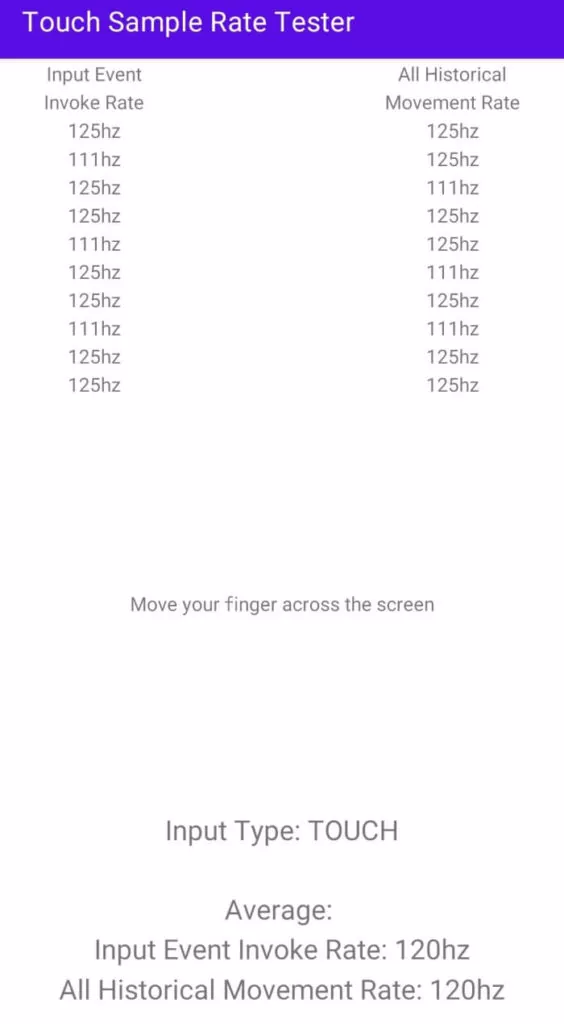

タッチサンプリングレートをTouch Sample Rate Testerで計測すると、シングルタッチ・マルチタッチともにInput Event Invoke Rateは120Hz、Movement Rateは120Hz程度でした。

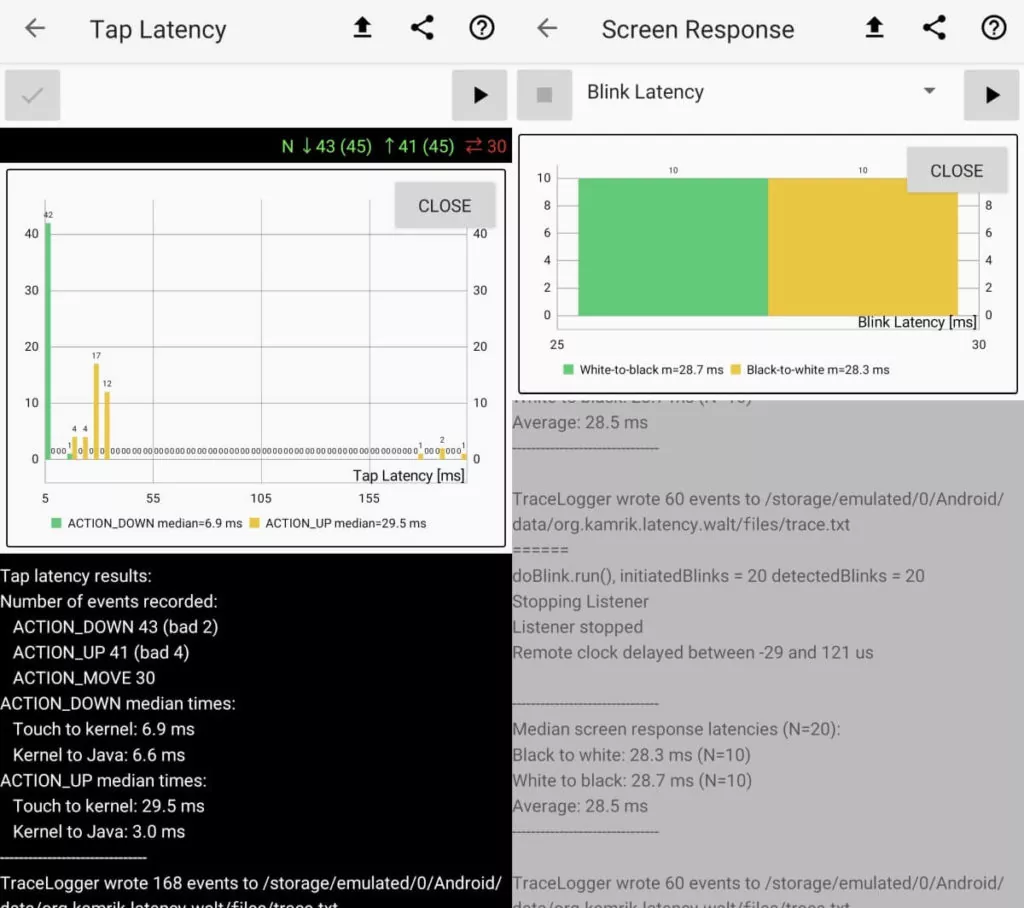

WALT Latency Timerで計測したタッチ遅延は13.5ms、画面描画遅延は28.5msで合計42msでした。

画面をタッチしたときに反応してくれるまでの時間です。

この数値が小さいほど、素早く反応するということです。

ゲーミングスマホでは25msほど、通常のスマホでは30~40ms前半が一般的です。

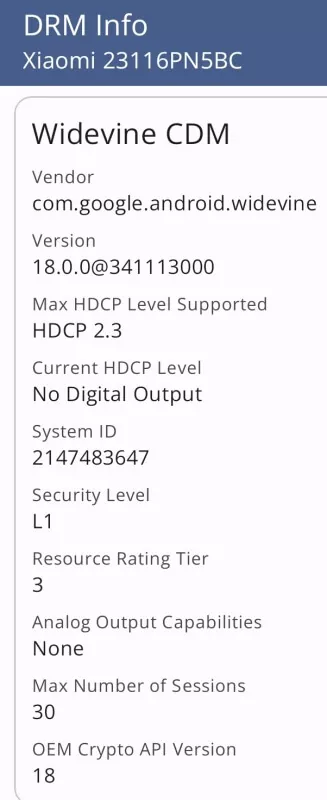

Widevine L1で、Amazonプライムビデオ (ベータ版) などでHD画質でのストリーミング再生ができます。

背面:滑らかな手触り

背面の手触りは滑らかで、白だと指紋汚れは目立ちにくいです。

重さは225.2gです。

色々詰め込まれているので仕方がないとはいえ、重たいです…。

カメラ:光芒が出る絞り搭載

Xiaomi 14 Proは

- 50MP (OIS / OmniVision OVX9000)

- 50MP (超広角 Samsung S5KJN1)

- 50MP (OIS / 3.2x望遠 Samsung S5KJN1)

というトリプルカメラ構成です。

手持ち撮影した写真はこちらに保存しています。

メインカメラはOmniVision OV50Hをカスタマイズしたと思われるOVX9000で、公式には「光影猎人900 (Light Hunter 900)」という別名しか記載されていません。

OmniVisionはSONYやSamsungに比べるとワンランク劣ると思われがちなため、一般人には隠しておきたいという思惑があるのでしょう。

通常の写真モードだとF1.42・F2.0・F2.8・F4.0の4段階、プロモードだと10段階で絞りを調節できるため、料理を撮るときなどは周囲がボケすぎないようにすることもできます。

Xiaomi 13 Ultraとは異なり絞り羽根が複数になったおかげで、光芒と呼ばれる光の筋が付いた写真の撮影が可能です。

絞り羽根の隙間から光が漏れることで光芒ができる現象でソフトウェア上のエフェクトではないため、設定で出ないようにすることはできません。(F値を調整することで現れ方を変えられます)

夜景モードでは肉眼よりも明るく撮影できます。

全体的には十分綺麗なものの、一部白飛びしてしまう場合があります。

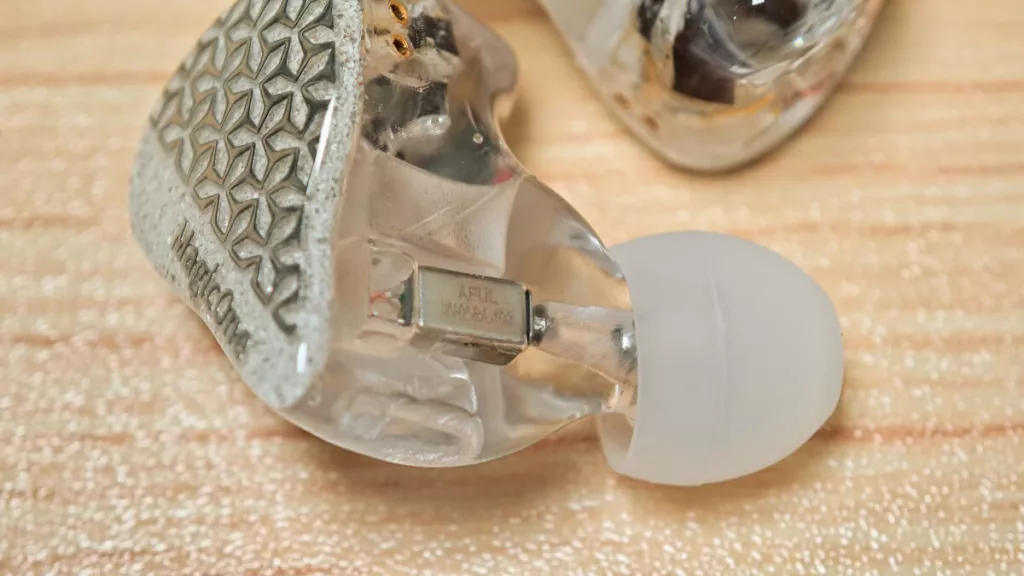

望遠レンズでは約10cmほど離してテレマクロ撮影でき、物撮りの際に役立ちます。

Xiaomi 13 Ultraだと約30cm離さないといけなかったので、個人的にはXiaomi 14 Proのほうが普段使いに便利だと感じました。

遠くの物を撮影するときも綺麗で、10xでも使い物になるレベルです。

もちろん拡大すると粗が見えますが、10xより上のズームを使うことが少ない人には十分だと思います。

フォーカスは素早く合いやすく、飛んでいる鳥を2倍ズームで撮影してもブレずにシルエットが分かる状態で撮れました。

ポートレートモードでは、ストローの先が少し微妙ですがだいたいの部分はちゃんと認識してボケないようにしてくれました。

動画での手ぶれ補正はかなり強く、実際は揺れている車内でも揺れを感じさせない動画を撮影できました。

スピーカー:横持ちしても音量キープ

Xiaomi 14 Proはステレオスピーカー搭載です。

上部に穴がありますがメインで音が鳴るのは前面のほうで、上部の穴から漏れ聞こえることで音の広がりを出す仕組みのようです。

この仕組みのおかげでXiaomi 13 Ultraとは異なり、横持ちしたときスピーカー穴が指で塞がれて音が小さくなってしまう問題が起きにくくなっています。

どちらかというと高音が強めですが、低音もしっかり出ています。

Cirrus Logic CS35L43アンプを搭載しています。

これまでのXiaomiスマホはCS35L41が多かったですが、Galaxy S23 Ultraと同じものにアップグレードされています。

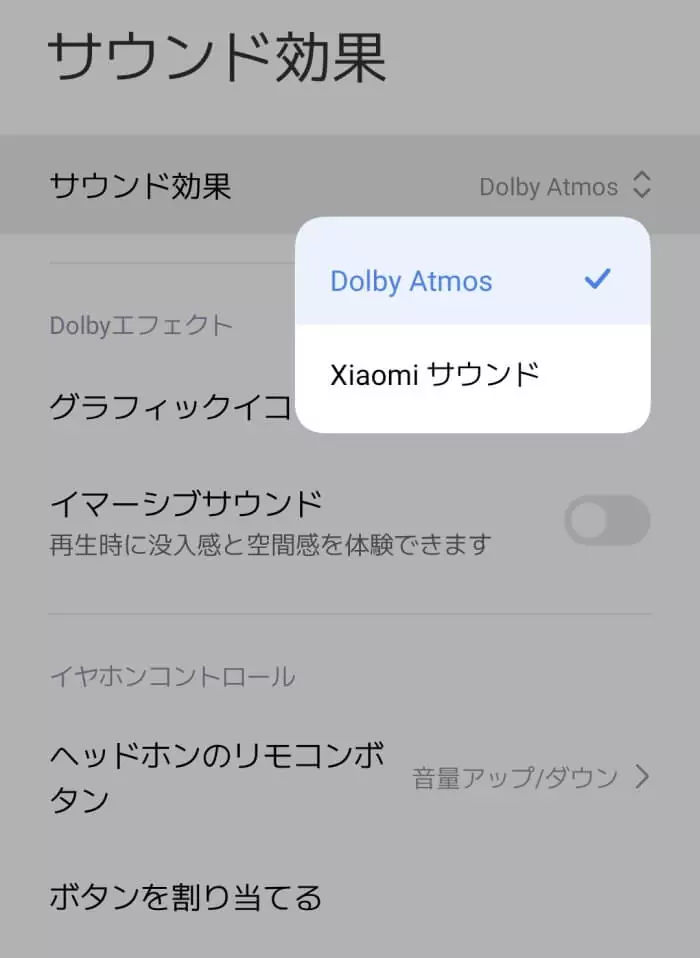

Dolby AtmosとXiaomiサウンドを選べるようになっています。

将来的にはサウンド関係も中国国内品でまかなうつもりなのでしょうね…。

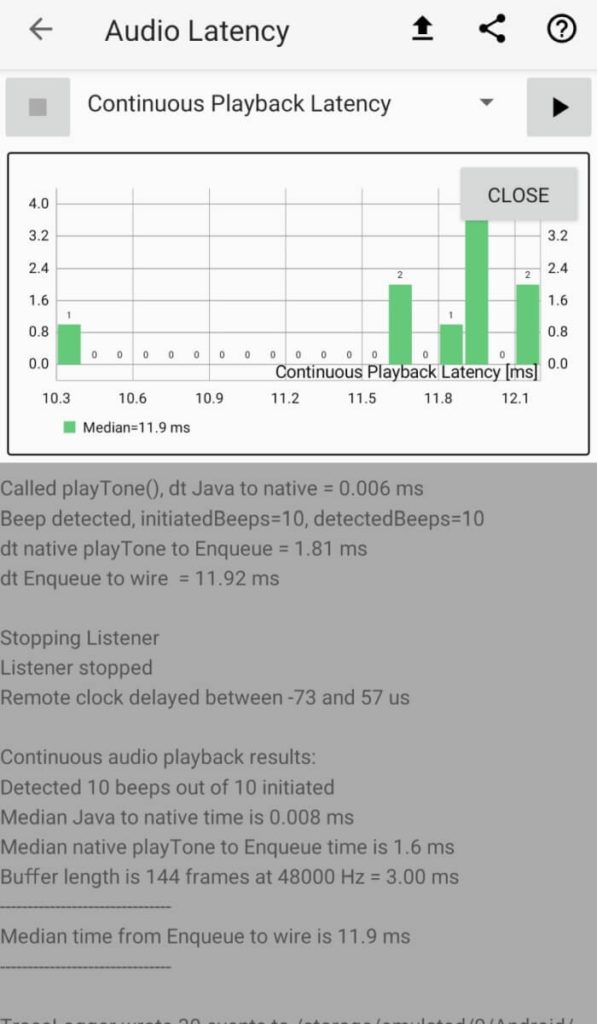

WALT Latency Timerでオーディオ出力遅延を計測すると11.9msでした。

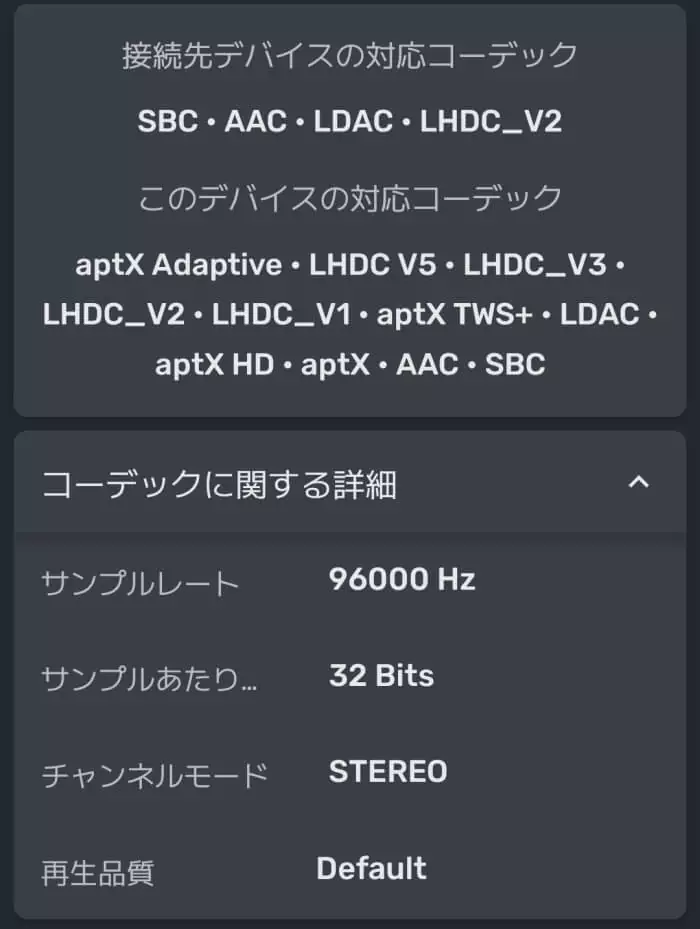

BluetoothではLHDC / LDACのほかAAC / aptX / aptX HD / aptX TWS+ / aptX Adaptiveなどにも対応しています。

OPPOグループとは異なり、LHDCはちゃんと全メーカーイヤホンで使えるよう解放されています。

ポート:USB 3.2 Gen 2で高速データ転送

Xiaomi 14 ProはIP68防水防塵で、多少の水濡れは問題ありません。

USB 3.2 Gen 2に対応したことでより高速なデータ転送ができ、DisplayPort Alt Modeでの映像・音声出力にも対応しています。

120W急速充電対応で、50Wワイヤレス充電も可能です。

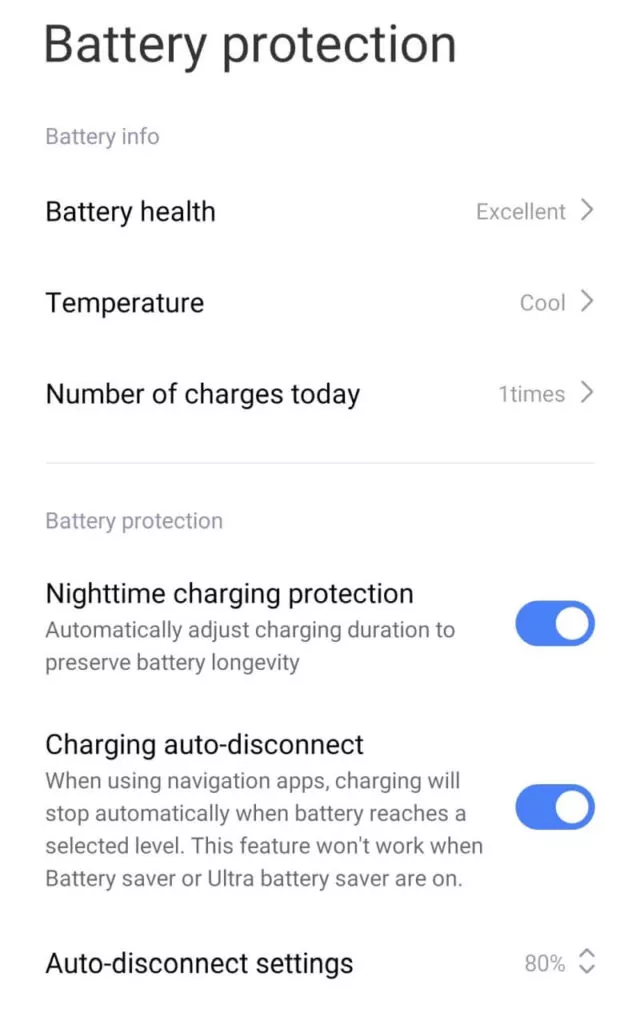

一定の残量まで充電したら充電をストップする機能が追加されたものの、動作するのはナビアプリを使っているときだけのようです。

対応バンドは

- 5G:n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n28a / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79

- 4G:FDD-LTE:B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28a / B66

- TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48

- 3G:WCDMA:B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19

- 2G:GSM:B3 / B5 / B8;CDMA 1X:BC0

でY! mobileやSoftBank、LINEMOといったSoftBank系の回線はもちろん楽天モバイルでもauパートナーエリア含め利用可能で、ahamo、IIJmioなどのdocomo回線でも概ね問題ないでしょう。

VoLTE通話も可能です。

性能:8 Gen 2よりも高性能かつ省電力

Xiaomi 14 ProはSnapdragon 8 Gen 3を搭載しており、最高峰の性能を発揮しつつも電力効率は良く、バッテリー消費を抑えてくれます。

Geekbench 6ではパッケージ名偽装版 (=メーカーの不正ブーストの影響を受けない) でシングルコア1853・マルチコア5976、通常版でシングルコア2126・マルチコア6683でした。

少し微妙なところですが差が出ているため、パッケージ名判定での性能制御を行っている可能性があります。

AnTuTuをはじめとする有名ベンチマークアプリをパッケージ名で判別して、ベンチマーク中だけスコアをよく見せかけるため熱制御を緩めたり高クロックに固定したりとチート行為をするメーカーが続出しています。

通常のアプリ使用時とは異なる挙動であるため、「ベンチマークは良いのに他のアプリの動きは大して良くない」ということが起こります。

メーカー毎にブーストの挙動が違うので、ブーストされた結果で比較しても何の意味もありません。

そのためパッケージ名を変更して一般アプリに偽装し、ブーストされていない正しいスコアを出すことが重要です。

こちらの記事で詳しく解説しています。

背景ぼかしやテキスト処理などで使われる、CPUの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

普段使いの軽い作業にはシングルコア、重たいゲームなどにはマルチコアの性能が重要です。

2023年現在はシングルコアで1200、マルチコアで3000以上なら大抵快適に使えるでしょう。

ベンチマーク結果はこちらの記事にまとめています。

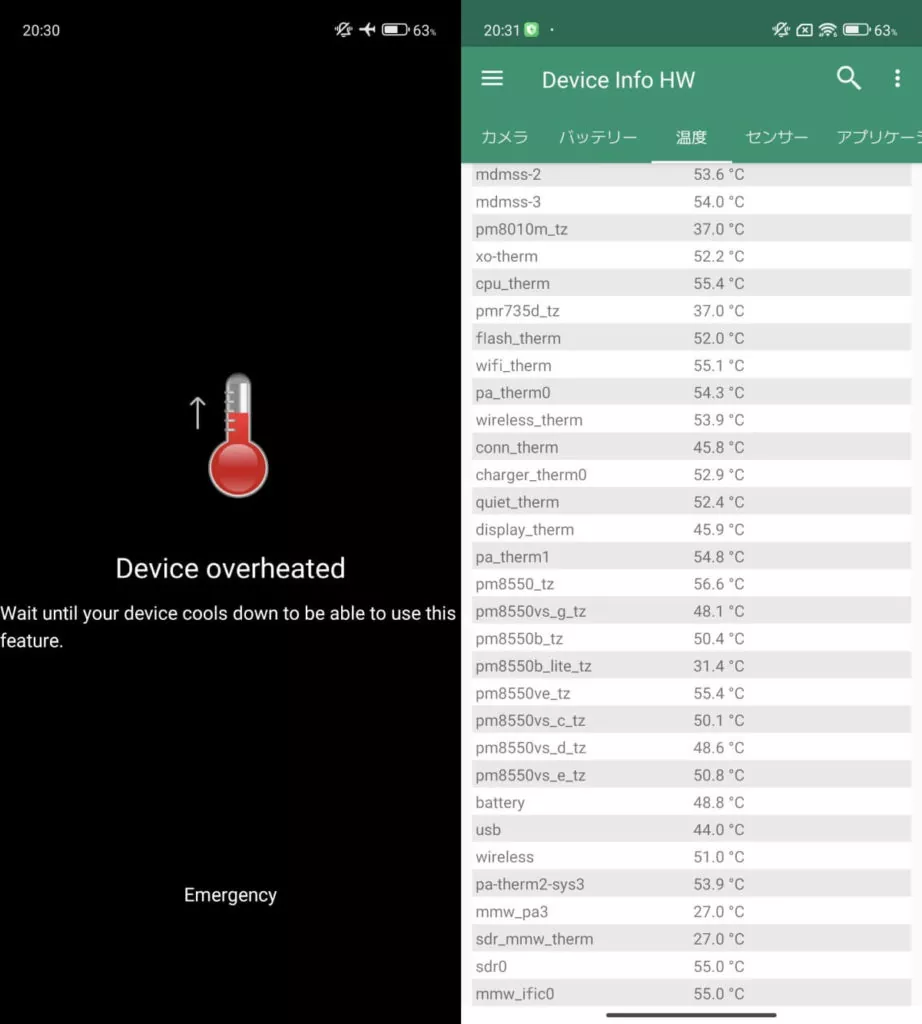

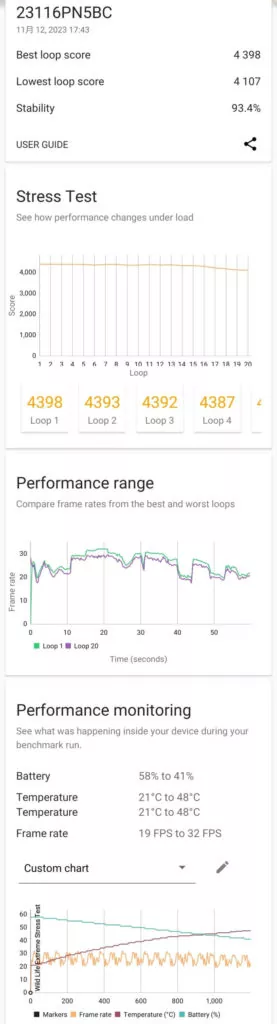

パッケージ名を偽装した3DMarkでのWild Life Extreme Stress Testでは…途中でオーバーヒート警告が出て止まってしまいました。

バッテリー温度は49℃以上に上昇しています。

後述しますが原神のようなゲームアプリでは問題ないのに通常アプリだとオーバーヒートしてしまうということは、アプリ個別の最適化はできていても汎用的な制御は甘めに設定されているということです。

最近のXiaomiはどうにもGPU周りのチューニング・スロットリングが下手で、これを元に「8 Gen 3は爆熱SoCだ」などと言うことはできません。

8 Gen 3自体は制御の効かないじゃじゃ馬ではなく、Xiaomiという騎手が手綱を引くのをサボりがちなだけです。

どうやら「発熱するぐらいリソースを使うのはゲームぐらいだろう」という雑な考えで調整しているようで、ゲームモードに追加した場合は発熱がやや遅くなり完走できました。

それでも安定度が93.4%・バッテリー温度が最大48℃となっていて、大幅なスロットリングはされていない状態です。

何も制御しなければ際限なく発熱するのは当然なのですから、もっと適切なスロットリングをしていただきたいものです。

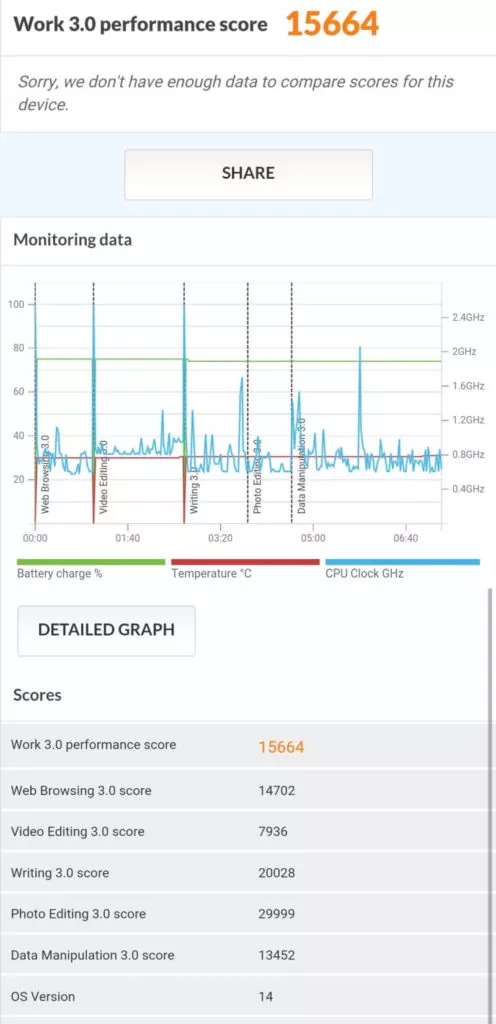

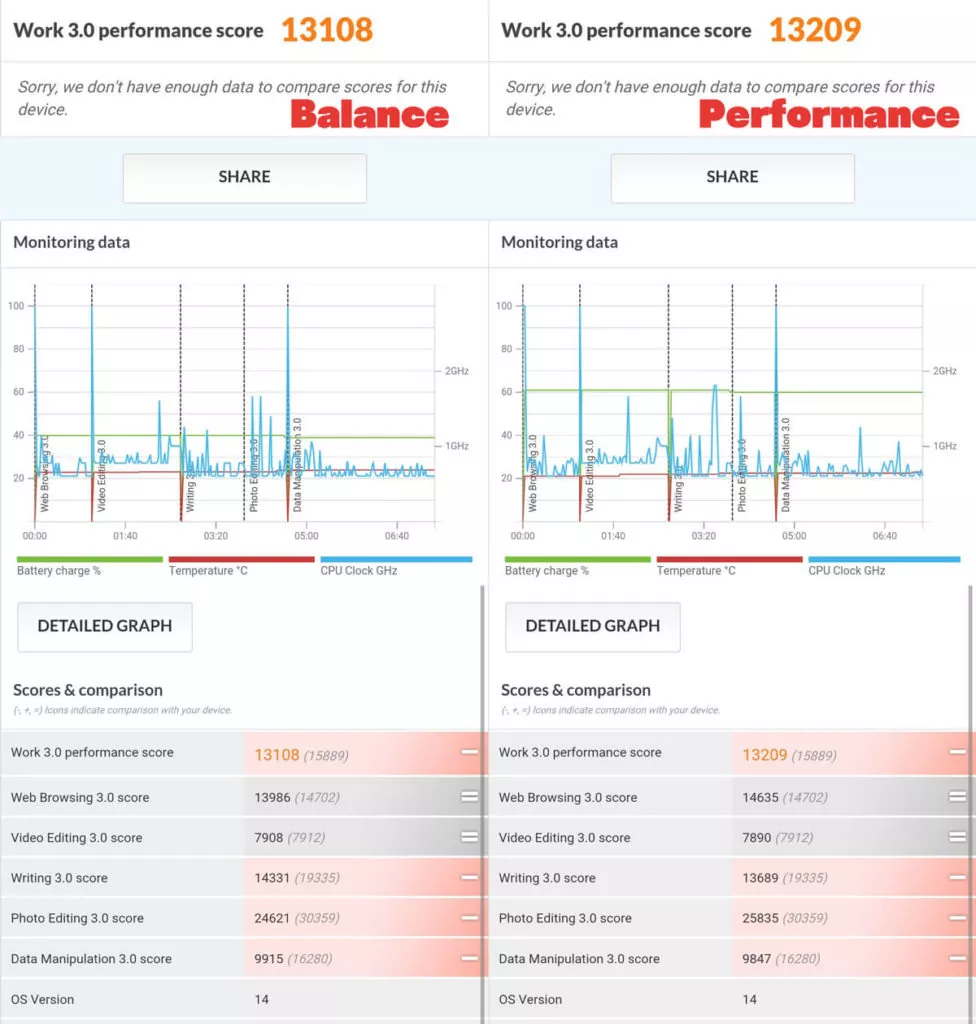

ドキュメント操作など普段使いでのパフォーマンスを計測するPCMark Work 3.0 (パッケージ名偽装版) ではスコア15664でした。

普段使いには過剰な性能が出ていますし、もう少し抑えてくれたほうが良いのですが…。

ウェブの閲覧、画像・動画の編集などでの処理性能がどれほどあるかを数値化するベンチマークです。

高いほど高速な処理ができますがバッテリー消費とのバランスも重要なので、スコアが低めだからといって悪いとは限りません。

2023年現在は8000以上あれば十分です。

なお、こちらもゲームモードに追加してBalance・Performanceにするとスコアが下がりました。

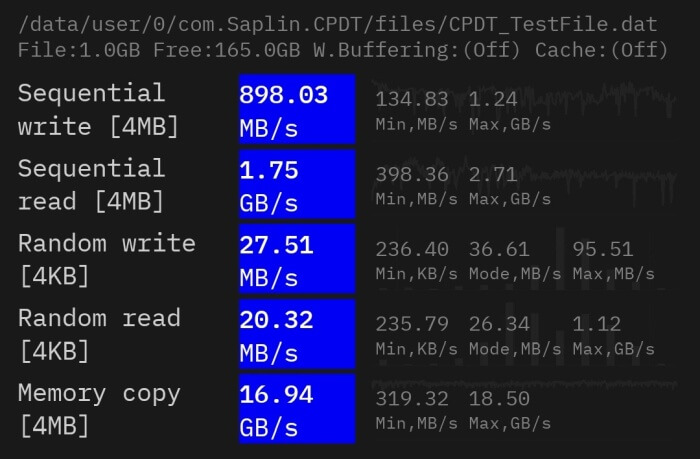

UFS 4.0ストレージ、LPDDR5Xメモリを搭載しています。

シーケンシャルリード・ライトは高速で、ランダムのほうはそこそこです。

シーケンシャルリード・ライトは大きなファイルのコピー時や動画エンコード・デコード時などに影響する読み書き速度です。

ランダムリード・ライトは細かなファイルの読み書き速度で、アプリ・ゲーム使用時はこちらの速度が重要です。

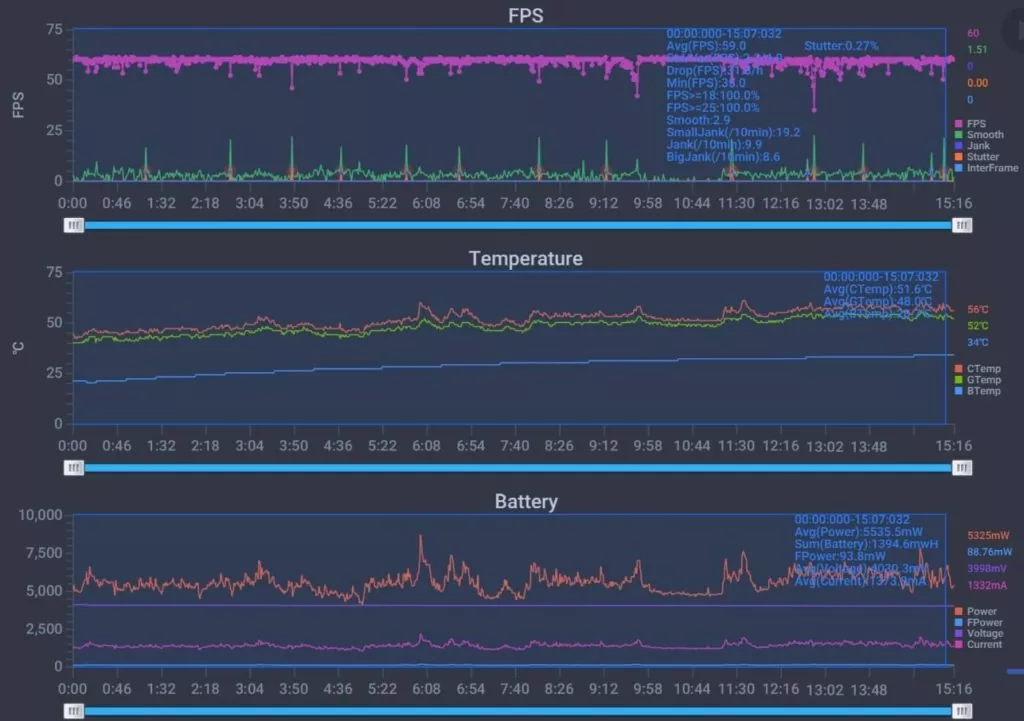

原神をパフォーマンスモード・最高画質・60FPS設定・フォンテーヌ (水中→陸上) でプレイしてWeTest PerfDogで計測すると、平均59FPSで1FPSあたり93.82mWの消費電力でした。

バッテリー温度は最大34℃程度までの上昇でした。

寒くなってきた時期だとはいえ、ほぼ60FPS貼り付きで温度上昇を30℃台に抑えられる、というのはかなり凄いです。

1FPSあたりの消費電力が低いほうが電力効率が良いと言えます。

電力効率が良いとバッテリー消費が少なく、悪いと消費が激しくなってしまいます。

ゲームで電力効率が悪いスマホは他のアプリでもバッテリー消費が大きい傾向にあるため、バッテリーの減りが早いと感じることが多いです。

平均FPS (フレームレート) は、どれほど滑らかな表示を維持できているかを示し、高いほど良いです。

(細かく言うと平均FPSが高く、なおかつ「ジャンク」というちらつきが少ないほど体感の滑らかさが良くなります)

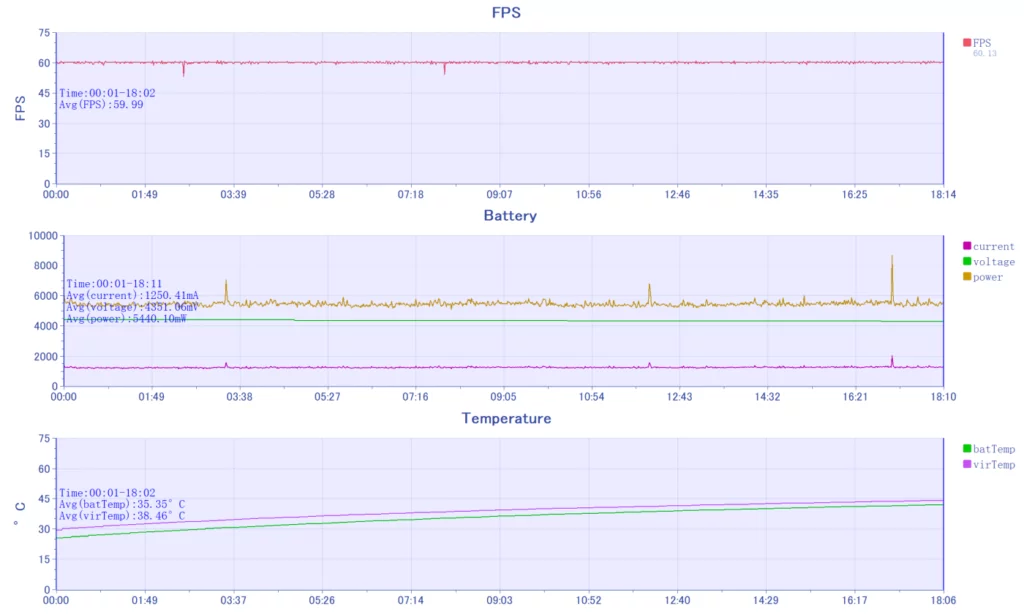

崩壊:スターレイルを最高画質・仙舟「羅浮」で15分プレイすると平均59.99FPSでした。

バッテリー温度は41.3℃までの上昇でした。

8 Gen 2では50FPS台を維持するのがやっと、という状況でしたが8 Gen 3では余裕で60FPS貼り付きを実現できています。

画質オプションを下げればもっと負荷が減りますし、滑らかさを維持しつつバッテリー消費を抑えたプレイができます。

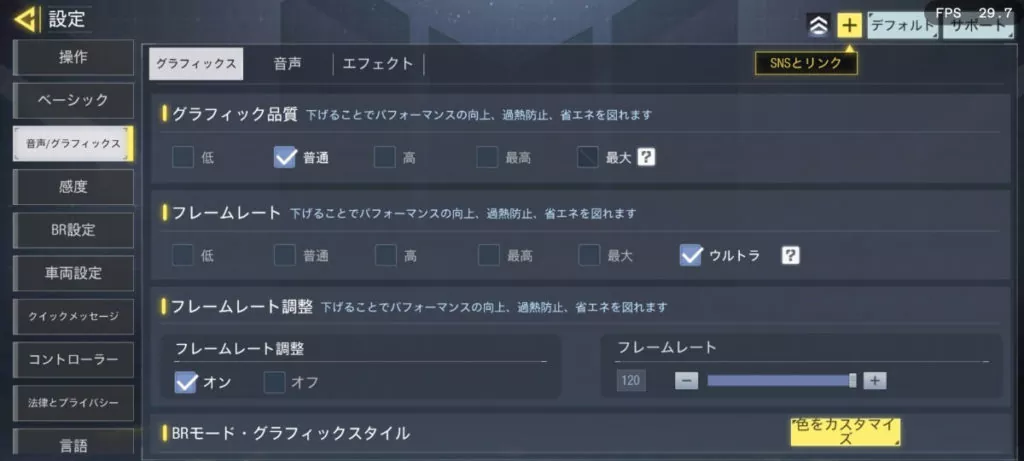

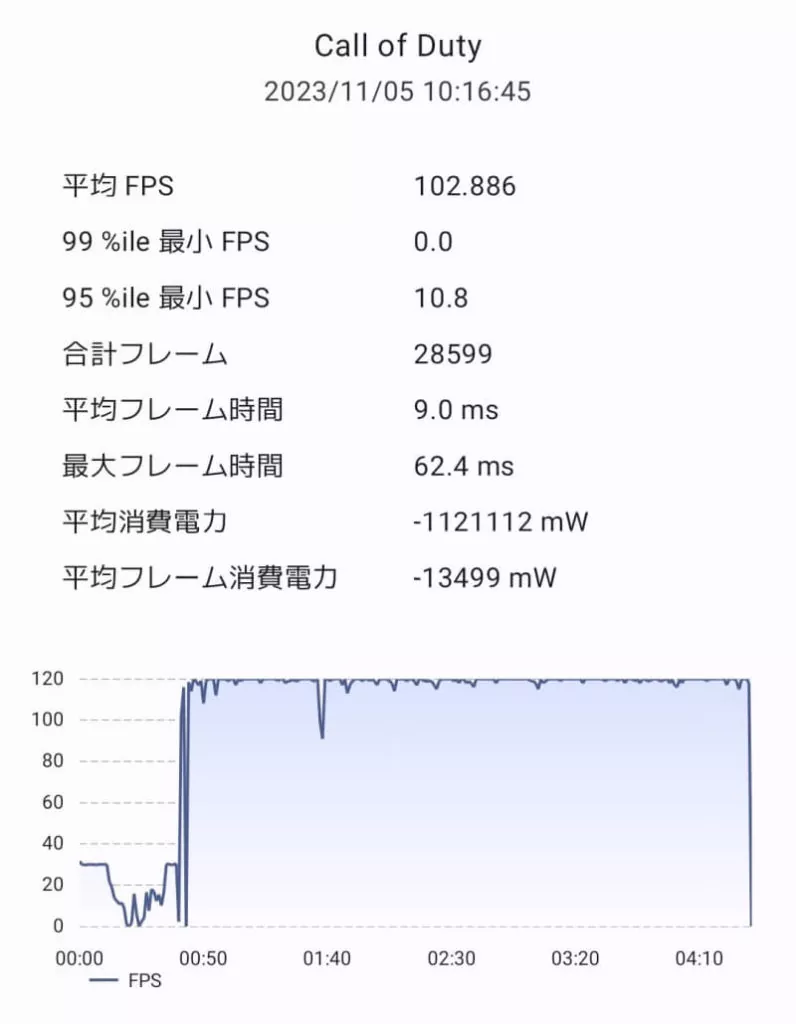

Call of Duty: Mobileでは120FPS設定が解禁されました。

グラフィック品質 低だと120FPSでプレイでき、普通だと90FPSになります。

ほぼ120FPS貼り付きでプレイできています。

OS:Xiaomi HyperOSで一歩”普通”に近づく

Xiaomi 14シリーズはMIUIではなくXiaomi HyperOSを搭載しています。

とはいっても見た目はほぼMIUIのままで、アニメーションが少し滑らかになった程度の違いしかありません。

中国版MIUIだとホームアプリにGoogleのアイコンが表示されなかったり楽天市場アプリは権限設定を変えないと起動できなかったりしましたが、HyperOSでは普通に動きます。アプリを入れたら起動できる、という他社だと当たり前のことがようやく実現しました…。

タスクキル・通知関連は若干緩くなったのか、Gmailはバッテリー最適化をオフにしていなくても画面オンの状態だと少し遅れて通知が届きました。画面オフだとまず届かないので結局これまで通り設定が必要です。

中国版は初期状態では英語ぐらいしか言語を選べないものの、バージョンを7回連打してDeveloper optionsを出し、Additional settingsからDeveloper optionsを開いてUSB debugging・USB debugging (Security settings)を有効にした上でPCまたはWeb ADBを使ってadb shellにてsettings put system system_locales ja-JPを実行して再起動することで日本語設定にできます。

APKMirrorなどでPlayストアのAPKをダウンロードしてインストールするだけでPlayストアを使えます。Playプロテクト認定済みのため銀行アプリ等も使えます。

システムはカメラアプリ等を除き英語のままですが、Playストアからインストールしたアプリなどは日本語になります。

フォントについてはテーマストアでMcMejiro・Robotoなどをインストールすれば日本語フォントになります。

HyperOSになっても相変わらずニアバイシェアやロケーション履歴などは利用できません。

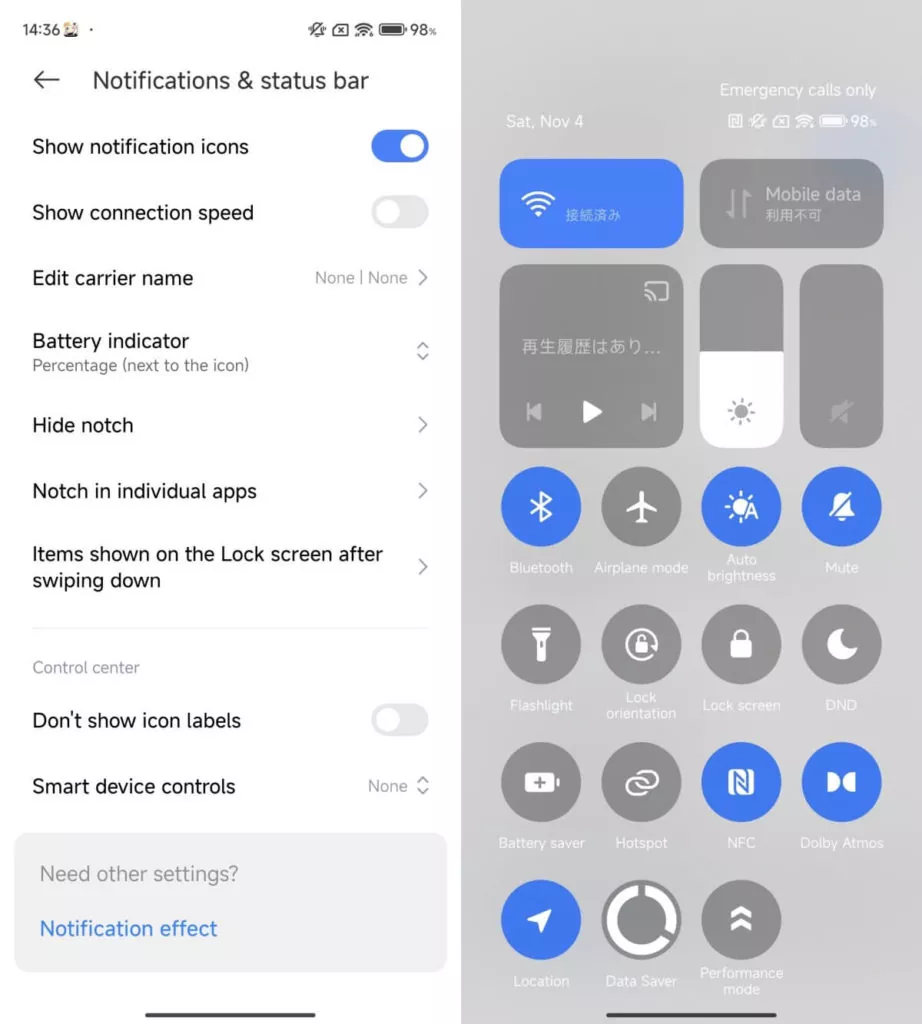

クイック設定はスマートデバイスコントロールが表示されタイル名が出なくなりましたが、設定から元に戻せます。

クイック設定タイルの下に通知が出てくるスタイルにするオプションは廃止されていて、通知とクイック設定は別々にしか表示できません。

ロック画面の時計は行毎に何を表示するか設定できるようになり、日付や時計以外に温度やグラフなども表示できます。

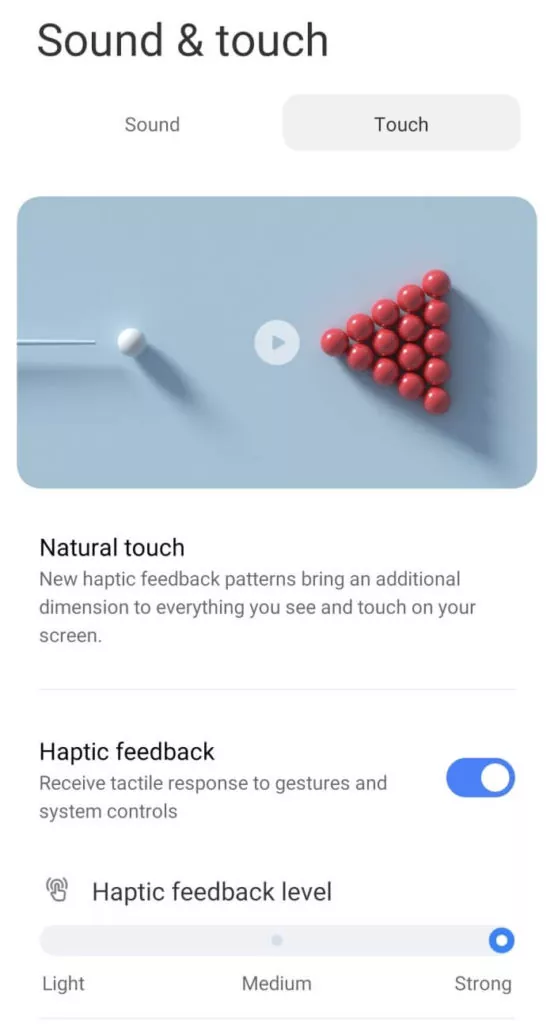

タッチ時のバイブレーションはよりリアルに進化しており、画面上の動きに似た印象の振動が手に伝わります。

単なるバイブではないので高級感があります。

Xiaomi 13 Ultraだと何故か使えなかったフレーム補間 (たまに間違える人がいますが『フレームレート補間』は誤りです) が利用できます。

あくまでもSoCの機能であり、Pixelworksの専用チップによるフレーム補間と比べると効果は薄いです。

アップスケーリングや輪郭強調といった機能もあります。

ギャラリーアプリではGoogle Pixelの消しゴムマジックのような機能もあります。

初回はプラグインをダウンロードし、次からはネット接続なしでも動作するようになります。

発表会では多数の人を綺麗に消せる様子が披露されていましたが、まだ利用できないようです。

Xiaomi 14 ProのAI消しゴム pic.twitter.com/zGlBgAQXyx

— AndroPlus (@AndroPlus_org) November 4, 2023

Bootloader Unlockが実質的に不可能に

これまでのXiaomiスマホは168時間待てばBootloader Unlockできましたが、Xiaomi HyperOSからは新しいルールが適用され、中国国内の本人確認を突破できない場合はBLUできないようになってしまいました。

一応中国の友人に代理で申請してもらう、サービスセンターの横流しアカウントでBLUしてもらうという抜け穴はあるものの、これまでと比べると難易度が跳ね上がります。

Xiaomi Japanから関連部署に情報共有してもらいましたが、果たしてグローバル版Xiaomi HyperOSでのBootloader Unlock制限はどうなるのでしょうか…。

日本の一部門ではどうにもお答えしかねることではありますが、関連部署に情報共有はさせていただきます…!

— Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) November 9, 2023

まとめ

- 高い性能と省電力を両立するSnapdragon 8 Gen 3

- 実測1347nitの明るいディスプレイ

- 4~10段階の可変絞りを搭載

- テレマクロ撮影しやすい3.2x望遠カメラ

- ワイヤレス充電対応4880mAhバッテリー

- USB 3.2 Gen 2ポートで映像出力対応

- IP68防水防塵

- BLUが実質的に不可能

- 発熱制御が甘い場合がある

- カメラがゴツくて225gと重たい

Xiaomi 14 Proはスロットリングが緩すぎるのがマイナスではあるものの、原神やスタレといったゲームはかなり快適にプレイできます。

ディスプレイは美しく明るい表示で、カメラは絞り羽根やテレマクロ撮影機能を搭載、USB 3.2 Gen 2や120W急速充電、IP68防水防塵とXiaomi 13 Ultraをも超えるほどの仕上がりです。

かなり遠くのものを綺麗に撮影したい、という場合は他社ハイエンドか今後出るであろうXiaomi 14 Ultraを待った方が良いと思いますが、望遠に興味がなければXiaomi 14 Proで満足できると思います。

Xiaomi 14 Proは中国では4999CNY (税込約11万円) で販売されています。